Con esta historia iniciamos una serie de perfiles de personajes indispensables de la cotidianidad que como Abigail, el empaquetador del supermercado o el repartidor de botellones de agua, entran y salen de nuestras vidas inadvertidos, silenciosos pero atentos.

Ana Black narra desde su mirada detallista, emotiva y respetuosa esta crónica ilustrada desarrollada en nuestro #DiplomadoHQL

Cada viernes, cuando le abro la puerta a las seis y cuarto de la madrugada, ya Abigail está terminando de quitarse los zapatos. Al incorporarse, la capucha de la inmensa sudadera roja le cubre la mitad de la cara y los anteojos le bailan desordenados sobre el chato tabique de su nariz.

–¿Cómo amaneció, señora Anita? –me pregunta con una energía que siempre me asombra, mientras hace maromas para sostener los zapatos, reacomodar los lentes y terciarse en la espalda el bolso que había dejado en el piso.

Mantiene el rígido ritual sanitario de inicios de la pandemia: descalzarse antes de entrar, lavarse bien las manos y nunca, nunca sacarse la mascarilla. Después de bendecirme se persigna mientras invoca a Dios Todopoderoso y entra como una ráfaga, directo al baño a cambiarse la ropa y empezar a trabajar.

Es noviembre, en esta época del año ya hace más frío en Caracas y amanece más tarde. Me acabo de levantar y a esa hora apenas atino a cepillarme los dientes, vestirme y, a veces, preparar la cafetera. Siempre pienso recibirla con su tacita de café recién colado, aparentar que llevo rato despierta y lúcida porque me avergüenza un poco que sepa que apenas unos minutos antes yo estaba profundamente dormida pero me vence la modorra, mi cerebro -más acostumbrado a trabajar hasta muy tarde en la noche y levantarse cuando el sol lleva un buen rato afuera- todavía no se ha despertado del todo, y entonces, solo puedo anunciarle lo que está por venir: una tacita de café recién colado.

Ella en cambio lleva más de tres horas bregando el día y por eso llega así, como un tornado, preguntando por todos, que si mandé a arreglar el grifo, que si me acordé de comprar guantes para fregar, que si he sabido algo de la salud del vecino. No he procesado la primera pregunta cuando aparece en la cocina -ya vestida con su ropa de trabajo- contándome su aventura del día en el tortuoso recorrido que debe hacer desde que sale de su casa en los Valles del Tuy hasta que llega a mi casa. Tengo que despertarme.

Mientras nos tomamos el café, me cuenta que los tomates que le regalé la semana pasada llegaron aplastados porque, como había llovido tanto durante todo el día, el tren estaba muy congestionado.

–Había demasiada gente, señora Anita, demasiadísima. Yo pensé que me iba a morir estripada. Imagínese que llegué a mi casa llorando.

–¿Y a qué hora llegó?

–Después de las siete.

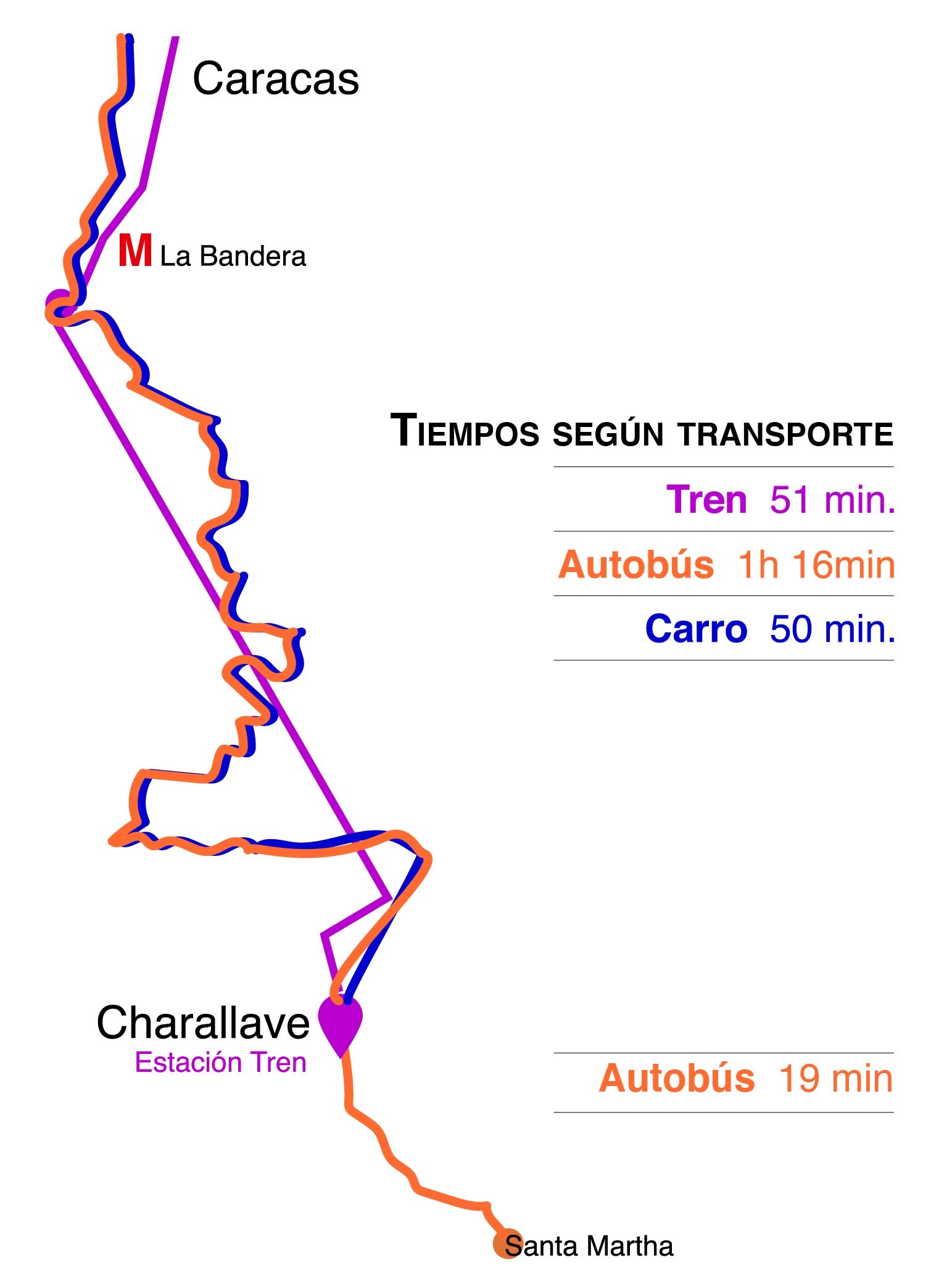

Más de seis horas para hacer un recorrido de un poco más de cuarenta kilómetros.

No para de moverse. Habla mientras revisa la matica de albahaca -algo le dice como en secreto, como alardeando de una complicidad entre ellas que no me está permitida- y en voz alta se alegra porque la pobre sobrevivió otra semana a pesar de mi olvido. Sé que tras la mascarilla se está riendo. Empieza a hacer las arepas, saca dos platos, revisa que ya terminé el café, me quita la taza y la lava. Es como si la pregunta hubiera detonado un cohete extra, como un fusuco, hubiera dicho mi mamá.

Le sirvo más café y le pido que me cuente exactamente dónde vive y qué tiene que hacer cada día para llegar a Caracas.

***

Abigail lleva casi dos años viniendo a trabajar a mi casa. Empezó con la pandemia así es que, como al principio éramos muy cuidadosas, pasó un tiempo hasta que nos viéramos la cara completa. Un día tuve que tomarle una foto para ayudarla en una diligencia. Cuando se quitó el tapaboca me costó reconocerla porque era muy diferente a la que me había imaginado. Dicen que en estos casos uno tiende a construir rostros perfectos, ideales, pero a mí me pasó lo contrario. La sonrisa amable y tímida de la Abigail real superó, por mucho, a la básica de mi imaginación. Hice tanto aspaviento que me pareció justo que yo también desnudara mi cara y en sus ojos vi que ella también estaba reconociendo en mí a otra persona.

Cuando el tiempo me lo permite aprovecho su ayuda para cocinar lo de la semana. Son buenos momentos de conversación. Así he ido descubriendo la complejidad de su vida y lo milagroso que resulta que, a pesar de todo, sea una mujer jovial, entusiasta, cálida.

Un día le dije:

—Abigail, aquí tiene para que se lleve esta sopita de papas con ajoporro que hice que me quedó más…

—¡Ah!– me interrumpió entusiasmada —una vichyssoise.

No deja de sorprenderme y con timidez le pregunto cómo es que sabe que a esa sopa se la llama así.

—Es que yo trabajé en restaurantes mucho tiempo. Lo tuve que dejar porque el horario era muy forzado y no podía atender bien a mi hijo.

Tiene dos. Una hija que la crió su madre desde los dos meses porque ella misma era una niña cuando la tuvo. Cuando habla de ella pierde la chispa, pierde el entusiasmo y le abre espacio a una efímera nebulosa de tristeza que se le atraviesa en la mirada.

—Esa no es mía, es de mi mamá. —Se recompone y sigue—. Ella estudió química pura y hasta se la quisieron llevar a Alemania de lo buena que es.

Cuando habla del hijo es otra cosa, se le iluminan los ojos y se le enternece la voz, por él ha hecho los mayores sacrificios porque él le ha dado las únicas alegrías que la vida le concedió. Fue de ella y para ella siempre hasta que, cuando se hizo evidente que no podría seguir pagándole los estudios aquí, convinieron en que se fuera a Colombia.

—Allá consiguió trabajo y pudo seguir estudiando informática que es lo que le gusta.

Abigail es de Barinas, allá nació en una familia muy, muy pobre junto a nueve hermanos, carga fuerte para afrontar sin un padre presente y con muy pocos recursos así es que, de los diez, su mamá repartió a cinco y se quedó con los más pequeños. La abuela se hizo cargo de ella y dos hermanos; a las dos hermanas mayores las llevó a un albergue. Esa es una herida que se abre cada vez que ven a la madre. No le perdonan que las haya entregado a aquel horror y alejado de la familia.

—Yo estudié hasta tercer año y, fíjese, química era mi materia favorita, pero tenía que trabajar.

La memoria de su vida está amarrada irremediablemente al trabajo. A los siete años acompañaba a su abuela a limpiar casas, le hacía mandados a las señoras. Creció y siguió los pasos de la abuela, cuidó niños hasta que decidió venirse a la capital, embarazada y enamorada de un hombre que ya para ese momento la había sacado de sus planes de vida. Fue cuando se quedó sola en una ciudad inhóspita, gigantesca, desconocida y, así como su madre había hecho con ella, entregó a su hijita de apenas dos meses y volvió a trabajar. En una conserjería, en casas de familia, en un supermercado, en areperas. Fue asistente de cocina en muchos restaurantes de Caracas donde aprendió a cortar la cebolla en brunoise y la zanahoria en juliana.

—Como yo me fijo mucho, señora Anita, fui viendo y aprendiendo hasta que llegué a ser cajera principal de un restaurante, el último donde trabajé para poder cuidar a mi hijo. Volví a limpiar casas por el horario. Ganaba menos pero lo veía cuando estaba despierto.

Ya las arepas están listas, le digo que nos sentemos a desayunar para seguir conversando, pero ella se niega.

***

Con la arepa envuelta en una servilleta y la taza sobre el mostrador de la cocina continúa la crónica de su día sin parar de trabajar. Da un mordisco, la deja sobre el plato y friega la sartén.

–Yo me levanto a las dos y cuarenta y ocho minutos de la mañana, para estar lista y salir a las tres y media de la casa.

Su precisión me asombra. Agradezco estar usando tapabocas para que no vea mi cara. Igual me pasó cuando me dijo el nombre de su perrito: Firulais. Inevitable sonreír.

—A esa hora me levanto, me baño con tobo porque allá no hay agua corriente, allá todo el mundo se baña así. Ya eso de la regadera no existe. Hemos pasado hasta cuatro meses sin agua pero gracias a Dios, como ahora vienen las elecciones, la están mandando cada quince días. Me baño, me visto, saco a caminar a Firulais para que haga sus cositas, le dejo agua limpia y comida y ¡pa la calle!

—¿No se toma un cafecito?

—Nuuu– y mientras sacude la cabeza de lado a lado, alarga esa u mirándome con los ojos entrecerrados para enfatizar la negación. —Eso no se puede. Ya nadie se desayuna en su casa. Yo vengo tomando café cuando llego al trabajo porque ese es un lujo que no se puede. Si hicieran una encuesta de la cantidad de gente que se desmaya en el tren y en las camionetas…

Escondida tras la puerta de la nevera y mientras la limpia, sigue:

–Para llegar hasta aquí es un curso que hay que hacer. Yo vivo por la carretera vieja, vía Ocumare (estado Miranda), por donde está la cementera. A las tres en punto tengo que estar en la parada para agarrar la primera camioneta que va de Santa Marta al terminal de Charallave. Ahí yo voy llegando a las cuatro, pero a esa hora no está abierto. Del terminal de Charallave no se agarran camionetas porque de ahí están saliendo a diez para las cinco o a las cinco de la mañana.

Habla como si estuviera redactando un instructivo.

—Ya a esa hora es muy tarde, entonces se agarran las que se paran fuera del terminal. Yo podría agarrar un yutón que me traería directo hasta Caracas, pero cuando es semana radical (durante la cuarenta) es imposible porque como eso es del Estado cobran apenas de un dólar a dos dólares, en cambio las camionetas cobran siete dólares.

Le pregunto qué es un yutón.

—¡Ah puejn! Los autobuses esos grandes, rojos.

Ya, caigo, un Yutong. Vuelvo a agradecer el tapaboca.

La serie de opciones de transporte que me presenta a continuación es tan amplia como la cantidad de inconvenientes que acarrean, todos relacionados con la ineficiencia oficialista, con los abusos, con la inseguridad, con el dinero que nunca alcanza y con una desprotección absoluta.

—¿Y el ferrocarril no sale de Cúa?

—En el ferro me voy cuando no consigo efectivo, que es el otro problema. Mi efectivo yo lo tengo que comprar porque a mí no me da tiempo de ir al banco. Yo no puedo decir, como hacía uno antes: “Ya vengo un momentico que voy al banco”, porque es mentira, eso es ir y pasar hasta tres horas en la cola. O trabajo o voy al banco. El ferro lo agarro en Charallave Sur, donde yo vivo. Cuando funciona bien a las 5 y 5 ya estamos en La Rinconada aquí en Caracas porque son 35 minutos que se echa desde Cúa hasta aquí. Eso si está funcionando, pero si hay operación morrocoy -que es casi siempre- porque no les han pagado, o no les han dado los útiles, o la bolsa, es imposible y hay que agarrar camioneta.

Le pregunto por las camionetas creyendo que me va a hablar de una sola opción pero, no, las alternativas son todavía más.

—Están las del terminal, pero esas se paran más adelante, en la Peñita. Y los mismos choferes te revisan, te toman tus datos, inspeccionan si tienes carnet de vacunación. Como policías, ¿entonces qué pasa? Que uno tiene que mojar la mano. ¿Cuánto les da? Son dos mil bolos más, tres mil bolos más.

Sigue hablando en miles de bolívares, como adelantándose a la próxima hiperinflación, la que todos intuimos está por llegar, aunque la devaluación la hayan hecho apenas unos meses atrás.

—Eso lo cobran los conductores aparte de lo que ya has pagado por la camioneta. Lo llaman «los extras» porque dicen que tienen que pagar el gasoil y otros gastos y el pasaje oficial no les alcanza. Yo sé que pagar eso es un error, que no estamos haciendo bien pero si uno tiene que venir a trabajar ¿cómo hace uno? Tenemos que llegar temprano. Si ya ni siquiera llega la bolsa (suministro de comida subsidiada por el gobierno) y si llega no trae nada, un arroz picado que no se puede comer y la pasta viene toda abierta y con gorgojos, eso es un horror. ¿Y qué hace uno con eso? Lo bota en la basura, así como llegó, cundío de gorgojos. Pero igualito uno tiene que trabajar, uno no se puede quedar en la casa porque ¿con qué comes?¿De qué te alimentas?

Sigue su declamación.

—Ahora, el grupo mío, los de Los Valles del Tuy que viajamos juntos y ya nos conocemos y entonces si a alguno le pasa algo ya ellos saben, nos estamos viniendo por arriba, en camioneta clandestina que son esas que no se van por la ruta oficial, que se van por arriba y, bueno, que cobran un poquito más pero ya uno sabe lo que va a costar y no depende del antojo de lo que los choferes sinvergüenzas. —Levanta la mirada de lo que está haciendo y me mira para decirme— Estamos denigrantes, eso se llama estar denigrantes.

No se detiene.

—Llego a la estación de La Rinconada entre cuatro y cuarenta y cinco de la mañana, a las cinco y media ya estoy en Plaza Venezuela. Antes me venía en el Metro pero eso tiene mucho retraso, ya en Metro no se puede, eso bórrelo.

Parece que lleva vivido medio día pero en realidad no ha empezado su jornada de trabajo. Todavía le falta llegar al lugar del trabajo. Como es tan temprano, ella tiene además la gentileza de tocar el timbre según la conveniencia de cada casa. Aquí a las seis, en otra a las siete y media; a las ocho.

—Me siento en la escalera y espero que sea la hora para avisar que llegué.

Su día debería terminar a más tardar a la una de la tarde, después de haber almorzado para retomar el mismo itinerario pero al revés y más cansada, pues hay sitios de los que sale hasta pasadas las siete de la noche.

—Pero se lo pagan, ¿no?– le digo, convencida de que me va a decir que sí y que hasta le dan de cenar. Pero no, le pagan solo el día que, al fin y al cabo, fue lo que contrataron.

Retumban sus palabras «estamos denigrantes».

Todavía falta llegar a casa y atender a Firulais.

Este trabajo fue producto de la sexta cohorte del Diplomado Nuevas Narrativas Multimedia Historias que Laten, en alianza con el CIAP-UCAB y la Fundación Konrad Adenauer, en Caracas de octubre a diciembre de octubre de 2021 a febrero de 2022.

Gracias Anita por relatarnos esta realidad que es el dia a día de la gran mayoría de los venezolanos, muy cruda pero muy humana que a su vez refleja la escencia del venezolano muy trabajador y buena gente.

Abigail……que noble. Una historia tan real, tan frecuente. Que tu pluma destile inagotable mente historias cómo está.

Gracias a ti, Jackie por tu comentario. Un besote.

Como siempre mi #soxia4ever se la comió… Con insuperables ilustraciones. Todo un lujo. Por esto también es que te quiero tanto. |<3U

Bravo Ana querida, como siempre llegando a la sensibilidad correcta con toda tu sabiduría y poder de comunicación. Abrazo