Este es un perfil que despoja a su protagonista de todas sus vestiduras. Jacqueline Goldberg queda al desnudo en su fragilidad y grandeza, esa dualidad que la define. Un relato profundo e íntimo que revela a la escritora en toda su dimensión humana y creativa, y en el que la poeta se confiesa con una franqueza por momentos desgarradora que muestra claroscuros de desdicha y belleza.

Por Lizandro Samuel

“Alguna vez escribiré con piedras,

midiendo cada una de mis frases

por su peso, volumen, movimiento.

Estoy cansado de palabras”,

Eugenio Montejo.

I

Es difícil que haya un sitio en el que no sea la más bajita. Entra en escena cojeando, casi arrastrando una de sus piernas. La sonrisa es su mejor bastón. Así como los gestos con los que saluda al público. Parece la reina del lugar: casi todos han ido a verla. Y al mismo tiempo trasluce fragilidad. Da la sensación de que si la abrazas te pueden quedar sus huesos entre los bíceps.

En el vivero Garden Center de Los Dos Caminos, en Caracas, hay poco más de cincuenta personas. Se trata de una lectura de poesía, en la que cinco mujeres compartirán sus versos. Jacqueline Goldberg está en una esquina y es la última de una ronda que se repite varias veces. Blusa naranja, pantalón holgado de tela fina, sandalias marrones. Lentes inmensos. No puede agarrar el micrófono: su mano tiembla. En una de las lecturas, la voz se le va y pone cara de niña apenada. Toma el vaso de agua con ambas manos, no sea que se derrame. Prueba otra vez. Nada. La compañera que le sostiene el micrófono insiste con que trate de nuevo.

Pienso en un poema que me leyó hace semanas (incluido en su libro Al otro lado del clima), en el que un personaje entra en un consultorio y enumera sus dolencias: hipotiroidismo, desviación de la columna, temblor, los pulgares de sus pies se contraen, dos costurones en el pubis, dolor en la rodilla izquierda cuando llueve, dolores en la cervical, ramalazos lumbares, globo terráqueo en su hombro, mucho prozac, aun a veces rivotril, tartamudez, tensión baja.

El poema cierra con los siguientes versos:

el cuerpo es estorbo

el cuerpo mancilla

vitupera

el cuerpo no se entiende

la cabeza que atormenta

y vuelve la pregunta

por el glaucoma de mi abuela muertísima

importa lo que nunca importó

quise zarandear a la doctora

gritar que sus pastillas fueron insuficientes

que me hizo ir a otro médico

tramar los mismos vestigios

carcomerme en gemidos

gritarle porque nos dejó creer

que mi cerebro se había derramado

que en adelante sería madriguera

canasto de duraznos negros

que el final era fácil

No es esto lo que ahora lee, es algo –casi una burla– sobre la naturaleza. Sus versos mojan al público. El talento es como el mal olor: no se puede disimular.

Días después, la Revista Anfibia de Argentina anuncia a los seleccionados entre más de 800 propuestas para su laboratorio de no ficción creativa. Jacqueline cita el tuit y escribe: “No me aceptaron. Seguramente por vieja y venezolana, por irrelevante, por poeta, por lo de siempre. Yo sigo intentando cosas aquí, allá y acullá. El día del cansancio siempre está cerca. Y está bien que así sea. Sigo leyendo, que es esperar lo mejor. Escribir nunca basta”.

Tiene 56 años. Ahora es jueves, en un apartamento lleno de luz, ventilación y espacio, cuando me dice:

—Fíjate, creo que por primera vez en muchos años puedo decir que no estoy esperando un concurso, una editorial: todo lo que tenía engavetado está publicado. Estoy escribiendo, por supuesto, de hecho está saliendo un libro de poesía.

—¿Y cómo te sientes con eso?

—Por primera vez estoy en paz. Eso no me había pasado. Porque, precisamente, es una adrenalina o una dopamina eso que uno está buscando allí, eso de estar esperando un libro. Es muy sabroso. Pero hay que parar también. He publicado además mucho sin grandes satisfacciones, con unos procesos engorrosos, trabajosos, ladilla. Estoy muy cansada.

Fue una de las seleccionadas en 2018 para la prestigiosa Residencia de Otoño del Programa Internacional de Escritura de la Universidad de Iowa (IWP, por sus siglas en inglés). En esos tres meses escribió con disciplina budista. El resultado fue una novela que editó la española Varasek Ediciones, una editorial que “la engañó, la maltrató”. El libro se publicó en junio de 2021. No se lo enviaron, según dice, porque la editora estaba más pendiente de organizar sus vacaciones de verano que de cumplir con lo prometido. A finales de octubre, cuando tenía covid, le llegó una caja con algunos ejemplares. No hubo promoción, no se sabe nada de la distribución.

—Ese es un libro que nació muerto: nació perdido. Yo tengo los derechos para Venezuela, quizá en algún momento se publique aquí. Pero el trato con ellos fue grosero: una amenazadera. Yo nunca me había sentido tan humillada. Ninguna editorial me había tratado así.

Suspira, bebe café. Se lleva la mano a la cara.

—Este mundo literario es tan raro, es como oscuro. Hay intrigas, amiguismo. Todo lo que se dice de otros medios lo hay también en lo literario. Ahora los venezolanos no publicamos en España si no jalamos bolas a una equis persona. Y yo no sé hacer eso. Más bien, por muy tímida paso por muy antipática siempre. Yo no soy de acercarme, de preguntar. Yo mando un correo, y si me dicen que no, es no.

Su sonrisa irónica me invita a seguir escuchando:

—Además, me está empezando a pasar algo que sí me tiene preocupada.

Cuenta que estuvo de invitada en un taller que se dictó en La Poeteca. Arturo Gutiérrez Plaza, el facilitador, la llevó a una sesión para estudiar uno de sus libros. Al finalizar, hubo algunos alumnos –jóvenes muy jóvenes– que vía online le hablaron con una ingenuidad que rayó en lo ofensivo para expresar su sorpresa: ah, exclamaron, resulta que ella –ella y sus más de 30 libros publicados, y sus más de 20 premios– también escribe. Ah, ¿resulta que no es solo editora de poesía en La Poeteca?

—Tenía ganas de ponerme a llorar. Tanto nadar para morir en la orilla. Tanto que he publicado, tanto que he hecho y ahora soy solo “editora”. Que es un trabajo que amo, pero antes soy escritora. Eso me tiene un poco agotada.

Esta pudiera ser la historia de una de las poetas venezolanas más reconocibles de su tiempo, que vive de los frutos de su obra, una poetstar que firma autógrafos. Pero no lo es.

II

La niña, de seis o siete años, fue rodeada en la escuela por el resto de sus compañeros. La tiraron al piso, le bajaron los pantalones y la ropa interior. Se rieron. Era sólo otro día más en el colegio para Jacqueline Goldberg.

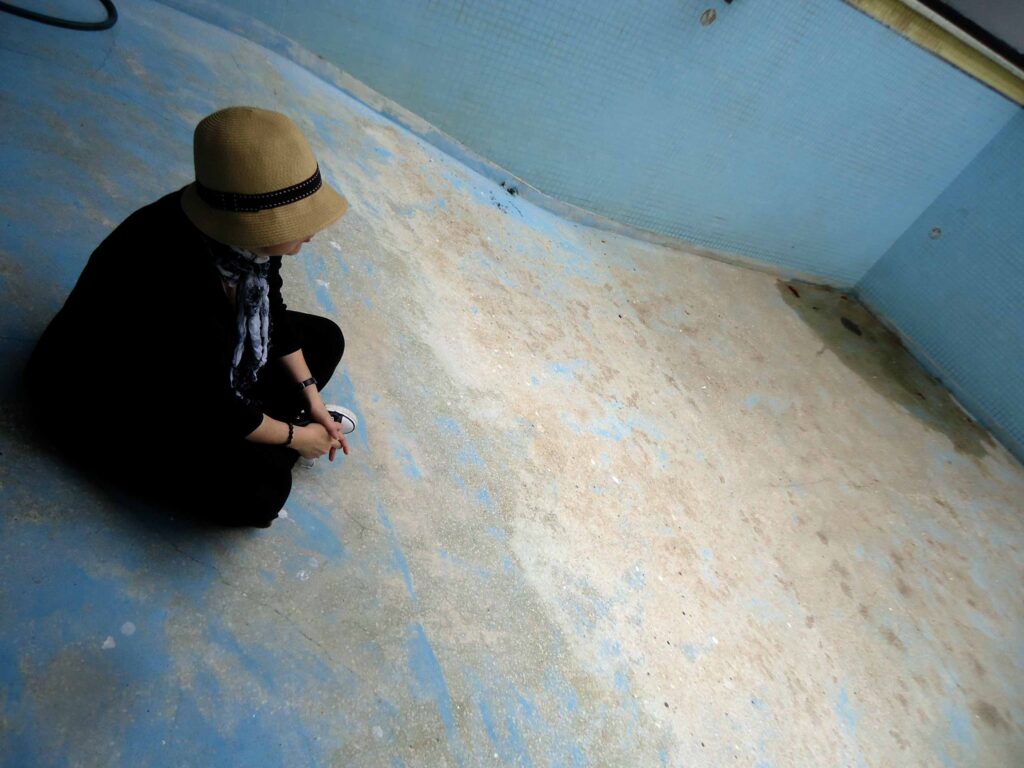

Tal era el bullying que un día le anunció a su papá que no quería ir a la escuela. Él –judío nacido en Europa, criado en medio de la guerra, ahora optometrista y migrante– no dijo nada. Fueron juntos a visitar un apartamento aún en obras al que se mudarían pronto. Después, en silencio, la llevó al colegio. “Ya nada importa. Hay un lugar donde esconderme, temblar a mis anchas y un día comenzar a escribir”, cuenta Jacqueline en uno de sus libros más importantes: El cuarto de los temblores.

Se burlaban de su tartamudez, sus dientes amarillos, de cómo hablaba (quizá de su fraseo que pudiera, aunque no lo es, parecer extranjero), de que era bajita, de que temblaba. Le decían “enana de circo”, inventaban que cuando menstruaba usaba una curita, más de una vez la encerraron en un clóset durante todo el recreo. En especial, como si se tratara de un remake de la película Chicas pesadas o de cualquier filme americano para adolescentes que registre el acoso escolar, había una rubia de ojos azules que muchas veces lideró las agresiones que incluyeron quitarle cosas, pellizcarla, escupirle, insultarla, golpearla, empujarla.

Si la escuela era la guerra, su cuarto era el refugio: allí empezó a escribir para desahogar sus malestares. En una maquinita eléctrica produjo “poemas como chorizos”. Entendió desde pequeña la cita de Clarice Lispector:

“Escribo como si fuera a salvar la vida de alguien. Probablemente mi propia vida”.

“Estaba en primer año de bachillerato cuando comencé a leer y a escribir formalmente, o lo que a esa edad parecía formal: todos los días durante horas, en las últimas páginas de los cuadernos, en papelitos. Pensaba en escribir, escribía pensando en seguir escribiendo. Eran días en que el matoneo del que fui epicentro me obligaba a la soledad, por eso escribía mucho”, dijo en una entrevista que le hizo Oriette D’Angelo en 2016 para Digo.Palabra.TXT.

El profesor de Literatura que tuvo en los tres primeros años de bachillerato le contagió la pasión por la lectura. A él le mostró algunos de sus primeros cuentos. Cuando tartamudeaba, él daba golpes al escritorio para forzarla a hablar. Ella lloraba.

En cuarto año de bachillerato, en la primera práctica de biología de un colegio religioso, la maestra le pidió que fuera al estante por un tubo de ensayo. Jacqueline no encontró la manera de negarse. Tembló. Ocho tubos de ensayo cayeron al piso y se rompieron. El salón la miró, mientras la maestra la regañaba.

Las burlas, el esconderle cosas, la búsqueda del más mínimo resquicio para ejercer esa superioridad de machos y hembras alfa sobre quien creían que era más vulnerable se extendió hasta el final de bachillerato. “El último exitoso bullying emprendido por la susodicha rubia fue buscarme en un recreo del quinto año de bachillerato para ordenarme que la acompañase a la oficina de la Madre Superiora (entonces el colegio judío al que asistí en Maracaibo llegaba hasta tercer año y era una extraña tradición terminar el bachillerato en el Colegio La Presentación, de estrictas Hermanas Dominicas de origen colombiano) para exigir explicaciones sobre el sermón mañanero en el que la religiosa había afirmado que los judíos mataron a Cristo. Esa vez me paré en seco, dije que mis conocimientos de historia y religión no me permitían semejante osadía. Y no fui. Aquello me ganó un baño de insultos e hizo que ella y su grupete dejasen de tratarme el resto del año escolar. Fue un alivio saberla lejos en el acto de graduación”, narró, muchas décadas después, en un texto que publicó en la Revista Clímax.

Empezó a estudiar Economía en La Universidad del Zulia (LUZ). No obstante, se aburrió rápido: se cambió a Letras. El primer semestre de esa casa académica era de estudios generales, algo que ya no existe. Había una materia llamada Comunicación y Lenguaje. Jacqueline sobresalía. En el examen de tercer lapso, la profesora la raspó. Extrañada, la futura gran poeta le pidió que revisaran juntas las respuestas. La docente, luego de un largo tira y encoje, se sinceró: su materia se llamaba Comunicación y Lenguaje, así que por ética, detalló, no podía permitir que una persona tartamuda y con letra temblorosa la eximiera. Jacqueline tuvo que llevarle un montón de certificados médicos.

En 1985, publicó su primer libro: Treinta solos desaparecidos. Un año después, con 19, logró su primera mención honorífica en un concurso, con el poemario De un mismo centro. Sus padres se habían preocupado cuando decidió cambiarse de carrera; sin embargo, encontraron tranquilidad en sus tempranos triunfos. Ella prometió que viviría de la escritura.

Aún mientras terminaba el pregrado trabajó en El Otro Papel, Revista Babilonia y Contexto Zuliano. Tras graduarse de la universidad, decidió aplicar para una vacante laboral en el Museo Alejandro Otero, en Caracas. La contrataron y satisfizo su necesidad de salir de Maracaibo.

Realizó un doctorado en Ciencias Sociales, en la Universidad Central de Venezuela. Dejó para el final la prueba de suficiencia de inglés. Cuando miró los resultados, estaba raspada. ¿Cómo era posible, pensó, si ella hablaba el idioma? “Es que nos dio fastidio leer tu examen, porque eso no se entiende”, le respondió el profesor. “Por favor, léalo mejor: la letra es fea, pero por supuesto que se entiende”, se ofuscó ella. Como el hombre no dio su brazo a torcer, Jacqueline se presentó en el salón con una laptop y una impresora chiquitica de la época. Así aprobó. Era 1997: todos la veían como una extraterrestre frente a sus aparatos tecnológicos.

En 2015, ya siendo una de las escritoras más destacadas de Venezuela, se consiguió con una ex compañera con la que había estudiado sólo hasta primer grado. Para Jacqueline fue agradable verla. Para la otra mujer fue sumergirse en las tuberías tapadas del baño: confesó que sentía una gran culpa por el maltrato que le habían hecho. Dijo que había asistido a terapia, para tratar de superar un peso que se multiplicó con los años. Revivió episodios que Jacqueline no recordaba.

Por esa época, la poeta estaba teniendo sueños en los que rememoraba algunos maltratos. Se despertaba molesta, preguntándose por qué en vez de visitar paisajes oníricos en los que se hacía millonaria con sus libros revivía el dolor de un pasado que no terminaba de quedar atrás.

Se planteó hacer para la Revista Clímax un trabajo en el que conversara con sus ex compañeros de estudios, ex victimarios también, para evaluar los hechos en retrospectiva. Creó un chat de Facebook en el que los incluyó, contó que haría una nota y prometió resguardar sus identidades. Casi nadie contestó. Una dijo tener solo agradables recuerdos. Otra aceptó el pasado: “Gracias a Dios ese periodo de tu vida causó efecto contrario al que muchos hubiesen querido, te hizo fuerte y emprendedora. Hoy en día muchos de ellos son lamentablemente unos fracasados”. Una amiga con la que todavía mantenía relación cerró su respuesta diciendo: “Nuestros padres no estilaban hablar con sus hijos estos temas. Eran otros tiempos. No creo que había una intención de hacerte daño, con premeditación y odio, como es el bullying de hoy”.

Hubo dos respuestas más que sobresalieron:

La de aquél profesor de bachillerato que la hacía llorar: “No pensé que era bullying, tus compañeros querían ayudarte, lo mismo que todo el personal docente. Lo comentábamos en consejo de profesores, pero nadie se atrevía a ayudarte directamente por temor al representante, que pagaba. Creo que puse mi grano de arena para que superaras los nervios. Tus compañeros te respetaban mucho porque eras fuerte en competencia como estudiante y ellos no se podían permitir que los superaras. Las cosas que te podían decir o hacer eran para ayudarte, al menos eso me manifestaban cuando alguna vez los llamé aparte y los regañé”.

Y la de la rubia de maldad hollywoodense: “Desafortunadamente no tengo nada que aportar a tu artículo. Siempre te quise mucho y te consideré una de mis mejores amigas. Es posible que sufra de amnesia selectiva. Abrazos”.

A esa rubia, por cierto, la había visto a principios de siglo en un viaje de trabajo. “En nuestro fugaz y muy político reencuentro la percibí tan demacrada, triste y avejentada, que los sueños cesaron por un tiempo. Solo por un tiempo”, contó la escritora en Clímax.

Después de hacer la publicación recibió quejas de ex alumnos del colegio en el que sufrió los maltratos, incluso de gente que no había estudiado con ella; la trataban casi de traidora. Hubo quien la insultó en defensa de la rubia de ojos azules. Casi 50 años después, volvió a sentir bullying. Cuando le pregunté por esto a finales de 2021, en algún momento miró a la nada:

—Ellas tienen olvido selectivo y yo también lo he tenido.

Esta pudiera ser la historia de unos matones que se resarcen con el paso del tiempo, de adultos que se abrazan para curar las heridas de la niñez, de Gokú –el protagonista de Dragon Ball– convenciendo a Vegeta –a Piccolo, Ten Shin Han, a todos sus némesis– de que la paz está en hacer el bien. E incluso pudiera ser la historia de una escritora millonaria que deja en visto los mensajes aduladores de quienes la agredieron por años y ahora solicitan sus favores. Pero no lo es.

III

Nació en Maracaibo, el 24 de noviembre de 1966. A los cuatro años, por primera vez, tembló. Sus padres vieron con pánico silencioso cómo ella, pequeña y de contextura de primera infancia, no podía llevarse el cubierto con comida a la boca sin dejar restos de alimento en el camino. “El temblor empieza en los hombros. No pasa por los brazos, va directo a mis manos. Allí acaba. Y de pronto, como si no fuese mío, vuelve, estruja, arrepentido de sí”, dice sobre su padecimiento en El cuarto de los temblores.La llevaron a Caracas, donde Lya Imber de Coronil, pediatra y primera mujer en conseguir el título de ciencias médicas en Venezuela. La evaluación no arrojó diagnóstico. Lo mismo se repitió en numerosos viajes a Estados Unidos. En la Universidad de California, por ejemplo, a sus 12 años también le hicieron estudios por su estatura: “Tampoco esa tragedia arroja respuestas. Seguiré siendo pequeña. Seguiré temblando”.

La desesperación de una madre que quiere ver sana a su hija es un insecto que trata de penetrar el conocimiento vedado detrás del cristal de un bombillo encendido. Quizá por eso la llevaron también a una bruja. Jacqueline, asustada, soñaría durante algún tiempo con los monos enjaulados que enloquecían cuando la supuesta médium contactaba fuerzas extrasensoriales.

—Temblar ha sido la más voluntaria de mis involuntades.

A los 12 años un neurólogo del hospital Mount Sinai, en Miami, le recetó Haldol. Era un paliativo excesivo que ella no continuó tomando. A los 31 lo intentó de nuevo, luego de que un neurólogo se lo recetara en Caracas. Vacaciones navideñas en un crucero por las Bahamas. Con el medicamento en el cuerpo, el sueño la embobó mientras descansaba en una de las cubiertas viendo el mar. Horas después, despertó y fue al camarote: vio a sus padres exhaustos tras horas buscándola. Nunca más Haldol.

Pero sí Rivotril. Entre 2010 y 2015. La ayudó a controlar los temblores. También tuvo efectos secundarios. Decidió dejarlo en 2016. Enfrentó un nuevo monstruo: el síndrome de abstinencia.

Estudió piano. Sus padres querían que adquiriera mejores destrezas manuales. Fue una experiencia como la vida: con momentos dulces y agrios. Ya adulta, vendió el instrumento que le recordaba frustraciones.

En 2018 publicó uno de sus libros más conocidos: El cuarto de los temblores, llamado así en alusión a las antiguas casas merideñas que tenían una habitación para resguardarse de los movimientos de la tierra. Para Jacqueline, la literatura es un cuarto en el que se protege del temblor. Mezcla de poesía, testimonio, novela, el libro mencionado es un estriptis de su enfermedad sin cura. Porque, al contrario de lo que alguien le había sugerido, crearlo no la hizo menos trémula. Aunque sí mejoró en lo emocional: fue como sumergirse en agua sagrada.

Por cierto, nunca tiembla ni al volante ni bajo el agua.

El libro se vendió bien en Venezuela, consiguió lectores generosos en otros países, se está traduciendo al inglés por un médico, la conectó con un grupo de poetas mexicanas destacadas. A mediados de 2018, durante su residencia en Iowa ofreció una ponencia en la que habló de su enfermedad, de su obra: “Una semana después de aquel evento, recibí un correo de Christopher Merryl, poeta y director del IWP. Decía que le había encantado mi exposición, que la había enviado a neurólogos de la universidad y que el doctor Christopher Groth estaba interesado en mi caso. De inmediato respondí sorprendida, conmovida, agradecida. Al cerrar el correo lloré”, narró en una historia para La vida de nos.

El doctor Groth la evaluó. No dudó de que se tratara de distonía mioclónica, un trastorno que afecta a entre una y nueve personas por cada millón. Es de origen genético, se alivia con benzodiacepinas como las que le produjeron síndrome de abstinencia. El examen genético que muestra el mapa de la enfermedad cuesta alrededor de dos mil dólares y al día de hoy solo le puede ofrecer al paciente el sosiego de saber: su enfermedad todavía no tiene cura. La Universidad de Iowa le financió este estudio a Jacqueline, quien recibió los resultados cuando ya estaba en Venezuela.

Le llevó dos días reunir fuerzas para abrir el correo, muchos más para contarle los resultados a su familia. El examen fue otro azote de incertidumbre: no mostró nada raro.

Según el doctor Groth, eso no cambiaba el diagnóstico, sino que “simplemente nos dice que no conocemos la razón subyacente de su distonía mioclónica”.

Esta pudiera haber sido una película de superación médica, esas que ganan Óscar, en el que un trastorno incurable es vencido por la ciencia y la perseverancia de la protagonista. Pero no lo es.

IV

“Dicen que mi esperanza de vida es normal.

No así mi esperanza”, Jacqueline Goldberg.

—Yo soy de las primeras que tuvo Internet en este país, en el 96; porque Luis Carlos [Díaz] estaba chiquito: sino, hubiese sido él. Yo tenía 30 años –dice Jacqueline, en broma.

—Mi compadre decía que yo en vez de navegar por Internet lo que hacía era ruletear, porque me pegué durísimo –dice Hernán Zamora y se ríe.

Se conocieron el dos de septiembre de 1998. En el Club de Amigos de Ciudad Futura, un chat online. Él –arquitecto, en ese entonces de 32 años, daba clases en la UCV y tenía ganas de hablar de poesía y de arte con pasión de novela romántica– dejó un aviso que tenía excesos de almíbar: decía frases como que quería escuchar la vida a través de los oídos de Beethoven y cosas por el estilo. Una oración le hizo gracia a Jacqueline: “Soy de proporciones toscanas”.

Empezaron a chatear, intercambiaron correos y comenzaron a mandarse cartas digitales. Hernán tenía guardado un fragmento del suplemento cultural Papel Literario, en el que le habían pedido a varios escritores que enviaran una foto suya de la infancia y escribieran un texto alusivo. Buscó el recorte del trabajo que más lo había impactado: la autora era la chica con la que estaba empezando a intimar.

A Jacqueline, la literatura le ha dado más de lo que suele admitir.

Durante diez días, se dijeron cosas que las parejas habitualmente tardan mucho tiempo en contarse. A veces, ni siquiera lo hacen. Decidieron verse.

Él escribió que tal día iba a hacer una diligencia y que luego la llamaría para indicarle a qué hora podrían encontrarse y dónde. En la llamada, a él el acento de ella le resultó un poco extranjero. A ella le preocupó, risita nerviosa, que él comentó que llevaría una flor en el bolsillo. Para alivio y diversión de ambos, Hernán lo que hizo en realidad fue dibujar una flor sobre un marcalibros que introdujo en su camisa.

Al poco tiempo, ella lo llevó a una boda familiar en Maracaibo. Ese diciembre, ella tenía planeado viajar junto a sus padres a Miami para pasar las fiestas con su hermano que estaba residenciado allá. A veces, las parejas tienen cosas en común que parecen intrascendentes pero acaban siendo decisivas: el hermano de Hernán también vivía en Miami y, oh, sorpresa, él ya tenía pasaje para visitarlo en Navidad. Conclusión: fue un diciembre de amor.

Recién llegando a Venezuela, empezaron a convivir. Hernán narra, con un gesto que empieza en socarronería y deviene en carcajada, que trazaron planes para ir a París en el siguiente diciembre: y se comieron la s. En marzo, tras seis meses conociéndose, recibieron la noticia de que estaban embarazados.

—Lo más sexy de Jacqueline es que es poeta –vuelve a reír Hernán, 23 años de matrimonio después, en el mismo apartamento en el que han compartido la vida.

Él luego publicaría sus poemas, cosecharía sus propios éxitos literarios. Sin embargo, cuando conoció a Yaky, como la llama, ella tenía una carrera que brillaba.

Antes, en 1995, la escritora había empezado a trabajar en Exceso, una revista que usó herramientas literarias para hacer un periodismo de investigación, polémico y puntilloso que fue pionero en Venezuela. Fue una publicación que causó escozor en poderosos, que tuvo intentos de censura, que alguna vez fue comprada en todo su primer tiraje por alguien que no quería que se leyera lo que decía un reportaje de esa edición.

En la entrevista telefónica, con Ben Amí Fihman, el director, Jacqueline aclaró:

—¿Usted sabe que yo no estudié periodismo, verdad?

—No te preocupes, que ni Gabriel García Márquez ni yo estudiamos periodismo.

Jacqueline lloró mucho en la sala de redacción: En la revista se editaban los textos como si blandieran una katana, ella sufría al tomarse las cosas a pecho. Al final, juzgaría esa etapa de su vida como una de las más importantes en su carrera como escritora. Se fue en 1998, porque “me había enamorado de un patán y me iba a ir del país con el patán, que no era venezolano; y también porque estaba muy agotada”. Había peleado con Fihman, salió de vacaciones, regresó y la engatusaron con una pauta en Río de Janeiro. Viajó y al tiempo renunció.

—A veces siento que voy a dejar de escribir –me cuenta desde el estudio de su apartamento, lleno de libros, una cama cómoda, tablet y computadora: un cuarto de los temblores, pienso–, que lo que publiqué es lo último que va a salir. Siento que todo me cuesta cada vez más. Por supuesto que ha habido momentos de orgullo. Sobre todo en, sabes qué, viajes. Estar montada en un avión rumbo a Rumania y decir: ¡carajo, la poesía me está llevando para Rumania!

Allá viajó preguntándose por momentos si aquel viaje, armado tras unos pocos correos electrónicos y el envío del boleto aéreo, era real, ¿y si no la estaban esperando? ¿Y si llegaba allá y el evento literario era mentira, un invento de su delirante imaginación?

Previo a los años de Exceso(s), publicó su primer libro infantil: Una señora con sombrero. Cuando lo escribía nunca pensó que este, que versaba sobre la muerte, podía tener como público objetivo a los niños. Alguien se lo sugirió, la historia la editó Monte Ávila en 1991 y fue un éxito comercial. Luego, la editorial fue secuestrada por la dictadura y todo quedó en el limbo: los derechos, las regalías, las reimpresiones. Sin embargo, Jacqueline siguió experimentando en el género: publicó nueve títulos más.

—Los de niños han sido los libros que me han dado más satisfacciones. Primero porque terminan siendo preciosos. Y es un trabajo creativo con el ilustrador, con el editor, después con los lectores: las cosas que dicen los niños son maravillosas. Y ahí hay como un lector puro, que no está contaminado por las hipocresías, por las tonterías que va dando el medio literario a veces. Son los únicos han dado algo de dinero, son los únicos que han dado viajes. Que digo voy a Medellín porque acaba de salir mi nuevo libro en Medellín. Eso no me ha pasado con más ningún libro.

El más reciente que publicó fue Pitchipoï, que se impuso a otros 1.500 títulos de 171 editoriales de 20 países para ser uno de los ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2020. Cuando ella y su hermano, siendo niños, fastidiaban mucho a su papá respecto adónde iban, este les respondía que a “Pitchipoï”. Ella llegó a usar el mismo recurso con su hijo Santiago y su esposo. Tiempo después, se enteró de que eso era lo que le respondían a los niños franceses cuando, en plena Segunda Guerra Mundial, veían los trenes llenos de judíos que iban a Auschwitz y preguntaban el destino. Los adultos, para no explicar lo que no podían, inventaron la palabra.

El libro lo publicó Tragaluz, una de las editoriales más importantes de Colombia, y Jacqueline fue a presentarlo en Medellín. Una de las visitas que hizo fue a la Comuna 13, icónico lugar con un pasado de violencia. Los niños que la recibieron no solo querían leer pasajes de Pitchipoï, sino que además tenían fotocopias de Una señora con sombrero.

Hernán Zamora resalta hitos por el estilo. Habla de su esposa con genuina admiración. Insiste en que de la mano de ella ha aumentado sus lecturas, ha conocido nuevos horizontes literarios.

—Tiene una carrera impresionante, es un privilegio estar cerca de ella.

En 1990, la autora fue finalista del Premio Casas de las Américas; en 2012, ganó la XII edición del Premio Transgenérico de la Cultura Urbana, probablemente el más alto galardón literario de Venezuela, con la novela en clave de poesía Las horas claras, una obra que, según ella, luego de tantos rechazos editoriales por su carácter híbrido, o salía campeona o quizá iba estar destinada al olvido. Destaca, también, su trabajo como periodista gastronómica: siendo su pluma una de las referencias locales. Al mismo tiempo se puede hablar de cómo ha borrado la frontera entre géneros, de su trabajo haciendo poesía documental (en Las bellas catástrofes escribió poemas a partir de noticias; en Nosotros los salvados, convirtió testimonios de supervivientes del Holocausto en poesía).

Además, es community manager desde antes de que se popularizara el término, escritora fantasma, jefa de prensa, editora. Al parecer, el tiempo siempre le rindió. Hasta ahora.

—Ahorita está en un momento muy decaído, se siente muy decepcionada, son muchos los momentos en que dice que ya no va a poder más –me comenta Hernán, sentado en el estudio de su apartamento, más pequeño que el de su esposa pero muy espacioso. Destacan algunos dibujos a mano, libros y una foto de hace como 15 años de los tres miembros de la familia–. El tema de la edad… ahorita está en un momento de mucha desilusión. Se siente muy sola como autora.

En 80 días en Iowa, mezcla de poemario y diario, Jacqueline habla de cómo vivió uno de los logros más importantes de su carrera, en una residencia en el primer mundo, rodeada de autores de todo el planeta, todo pago, con sobradas comodidades. Padeció inapetencia. Ella, que formó una familia en la que los cumpleaños se celebran con buena comida, sufría al comparar sus días de abundancia con la escasez y hambruna de Venezuela. Casi no tuvo ánimo para probar las cosas que sabía que en lo que volviera a su país no podría comer.

Siempre ha escrito a través de prótesis: maquinita eléctrica, laptop. Escribir a mano significa ampollas, quizás jirones de piel. Ahora, me da la sensación, escribir en cualquier otro formato también es dolor.

—Yaky es una persona de una franqueza que a veces produce escozor. Y yo observaba cómo esa franqueza era casi sin filtros para el resto del mundo, y a mí me trataba como si me metiera en una caja especial. Me trataba con una delicadeza que no usaba con más nadie –dice Hernán, hablando de lo amado y respetado que se ha sentido en estos 23 años de matrimonio.

Y se me ocurre que, a lo mejor, esa delicadeza es tan exclusiva que muchas veces ni siquiera la aplica con ella misma. En su casa, ante mi presencia, se mueve entusiasmada. Mira a Hernán con ternura, habla del hijo con orgullo. Santiago, que no acostumbra leer la obra de sus padres, conversa con su abuela materna en el centro de sala. Hay sonrisas.

Me marcho mientras Jacqueline empieza a preparar pescado, son famosas sus habilidades culinarias. Los desayunos desde hace más de veinte años son sagrados; llueva, truene o relampaguee son un espacio para alimentar el matrimonio. Pueden durar más de una hora.

Porque la vida también es amor de esposo, de hijo, viajes placenteros, lectores agradecidos, apartamento bonito, reconocimiento público, vidas que se cambian a través de la escritura. Es que esta pudiera ser una historia de las consecuencias nefastas del bullying, de una enfermedad que mata, de cómo un gobierno autoritario corroe, de un abanico de frustraciones, de duelos, de conflictos que nunca acaban. Pudiera ser la historia, digo, de un estruendoso y previsible fracaso. Pero no lo es.