Fotografías: Daniel Hernández

La migración masiva de venezolanos es una realidad tangible que padecen no sólo los que se van sino los que se quedan. Cada vez son más los ancianos abandonados que enfrentan su cotidianidad con la conciencia de saberse solos. Entre la añoranza por los afectos perdidos y la remembranza de mejores épocas, algunos encuentran en la música, la espiritualidad e incluso el amor destellos que más allá de su tragedia los aferran a la vida

Morir en soledad es la resignación de los ancianos que ya no esperan ninguna llamada, aquellos que se sientan una y otra vez en el mismo sitio de una casa vacía. De los que ya no escuchan las llaves en la puerta de entrada porque no hay nadie más que llegue a visitarlos. De aquellos que viven en carne propia la partida a otros países de la mayoría de sus familiares. Y aunque la Internet ofrece espacios digitales para el encuentro, no siempre se enciende la pantalla. Hay quienes se van y no voltean la mirada. En la Venezuela de la diáspora muchos viejitos quedan atrás en el olvido.

Silvestre Salazar nació un 31 de diciembre, tiene 67 años, pero a veces se le olvida. Solo recuerda el año de su nacimiento: 1951 y ya es suficiente para hacer el cálculo.

Lo que no borra de su mente es que su familia lo dejó ahí “a la buena de Dios” en la casa de cuidados de ancianos Santo Domingo en la Quinta Escarandí por la Avenida Neverí de Bello Monte, en Caracas. El hombre que una vez se supo El Rey entona una canción de la que rememora la letra que repitió tantas veces en sus andanzas como mariachi.

Antes de pasar todas sus tardes sentado en la misma silla, del mismo cuarto con una mesa y acompañado de más ancianos, Silvestre perteneció a una agrupación de música mexicana que amenizaba fiestas en Caracas al son de los mariachis. En ocasiones viajaba a San Antonio de los Altos, un pueblo en las afueras de la ciudad, para cantar durante toda la noche y luego tomarse un par de tragos de whisky con agua, aunque ahora revela que nunca le gustó la bebida escocesa.

El dinero que tiene en su cuenta bancaria, que proviene de una pensión que ni siquiera él mismo cobra y no sabe transformar en bolívares soberanos, la nueva moneda nacional luego de la devaluación más reciente, le parece suficiente como para pedir que lo saquen de ahí a cualquiera que se acerque a hablarle.

–Te doy todo mi dinero pero por favor sácame de aquí, dile a mis hijas que vengan y me saquen.

Al hablar le vienen sus recuerdos de cantante y lanza al aire uno de los versos de la música que sí permanece en su memoria, de la que sí se aferra, de la que sí lo salva.

Yo sé bien que estoy afuera

Pero el día que yo me muera

Sé que tendrás que llorar

Tomás Sandoval de 86 años llora frente a una cámara que lo graba.

Su llanto es por miedo. Por desesperación. Por rabia. Hay días en los que come una sola vez y se acuesta sin cenar. Y esa confesión lo quiebra ante la cámara de televisión del canal de noticias NTN24, en medio de una transmisión en vivo durante una protesta de pensionados que alzan su voz en las calles de Caracas, en agosto de 2018, porque en tres meses no han cobrado lo que les corresponde.

Su video se hizo viral en ese momento. Tomás comenzó a recibir llamadas de interlocutores ofreciéndole ayuda, comida o alguien con quien hablar. Hubo una cosa que lo sorprendió: eran desconocidos. De sus cuatro hijos ninguno lo llamó, todos están fuera de Venezuela, forman parte de los tres millones de migrantes que dejaron el país, según la Organización de Naciones Unidas. Aunque para él es una realidad cotidiana desde hace más de 10 años, esa ausencia todavía le sorprende. Admite con tristeza que luego del evento que lo dio una fama fugaz, sí tenía esperanza de que lo hicieran. Eso es lo último que pierde.

–El problema cuando uno se hace mayor y tiene su familia es que se acaba el contacto con ellos y después te dejan. Yo también fui joven y muchas veces uno piensa que cuando nos casamos hay que perder el contacto. Pero es que no me llaman, yo no lo entiendo. He tenido mala suerte con mis hijos.

Tomás compara.

No deja de hacerlo porque todos sus sobrinos también migraron y ninguno de ellos se olvidó de sus padres. Dos de sus tres hermanos están lejos. Uno, Jorge Sandoval de 89 años, está en Florida en Estados Unidos y el otro, Miguel, con 72, está en Soapire en el estado Miranda, su pueblo natal, a 62 kilómetros de Caracas.

–Hace dos meses se fue una de las hijas de Miguel a Perú y ella era la que nos conseguía las medicinas. Pero igual lo llama todos los días. Las hijas de mi hermano Jorge, en Florida, se fueron primero y cuando se asentaron allá vinieron a buscarlo y también se lo llevaron. Yo estoy extrañado de que mis hijos no estén pendientes de mí. Mala suerte la mía.

Le queda su hermana Mary de 75, con quien vive en El Valle y además sufre de problemas respiratorios. Las razones más importantes de Tomás para salir de su casa es llevarla a los hospitales a sacarle la sangre o a un chequeo médico y buscar comida por toda la calle del Hospital Materno Infantil Hugo Chávez, aunque prefiere quitarle ese nombre que le quitó tanto a él y sencillamente llamarlo Materno Infantil.

Llora por su doble orfandad. Sus dos progenitores murieron y el país en el que tomaba como padre, también.

–El Estado es el representante de todos los ciudadanos de un país porque cuando nos pasa algo, uno debería acudir a él para buscar protección pero eso aquí no existe. Vivimos en una nación con un gobierno forajido, de asaltantes.

A su vida le dieron la estocada final con la llegada, en 1999, de la revolución bolivariana que él sufre desde entonces. Quienes detentan el poder pregonan hoy el estar asignando subvenciones a personas de la tercera edad y tener un ciento por ciento de adultos mayores pensionados en el país. Pero él se siente olvidado, descuidado, abandonado por la “revolución” que le quitó lo que alguna vez tuvo.

De sus recuerdos más preciados figura un nombre: Ferretería Comercial Sandoval C.A en La Yaguara. Tomás y sus hermanos construyeron desde cero una tienda que les sirvió de sustento hasta el 2000, un año después de que Hugo Chávez se sentara en la silla presidencial. La causa de su cierre se reduce a una única razón: las restricciones a los comerciantes para entonces comenzaron a ser cada vez más grandes.

A los Sandoval les menguó la mercancía y no podían comprarla porque los controles gubernamentales aumentaron.

–¿Cómo seguíamos?, si todos los días subía el precio de las cosas. Yo era como el gerente de la tienda y teníamos 15 personas empleadas. A todos los tuvimos que despedir.

De ser el padre de una familia de cinco que proveía y se encargaba de todo, Tomás pasó a ganar una pensión que no le alcanza ni para él solo. Lo que entra a su cuenta bancaria no equivalen ni a 8 dólares (en la tasa cambiaria paralela) al mes y con una hiperinflación que puede alcanzar a un millón por ciento a fin de año, en su país está lejos de tener una vejez feliz y más aún de comer tres veces al día.

En Soapire, su familia tenía una casa. Él se declara, orgulloso, un campesino. De pequeño labraba la tierra que lo alimentaba, ahora ni eso puede porque ya no es fértil y también la perdió. Lo que sí tiene es una red de vecinos que se juntan y buscan darse comida entre ellos para sobrevivir a una crisis alimentaria que se come hasta el último bolívar de cualquier cuenta bancaria.

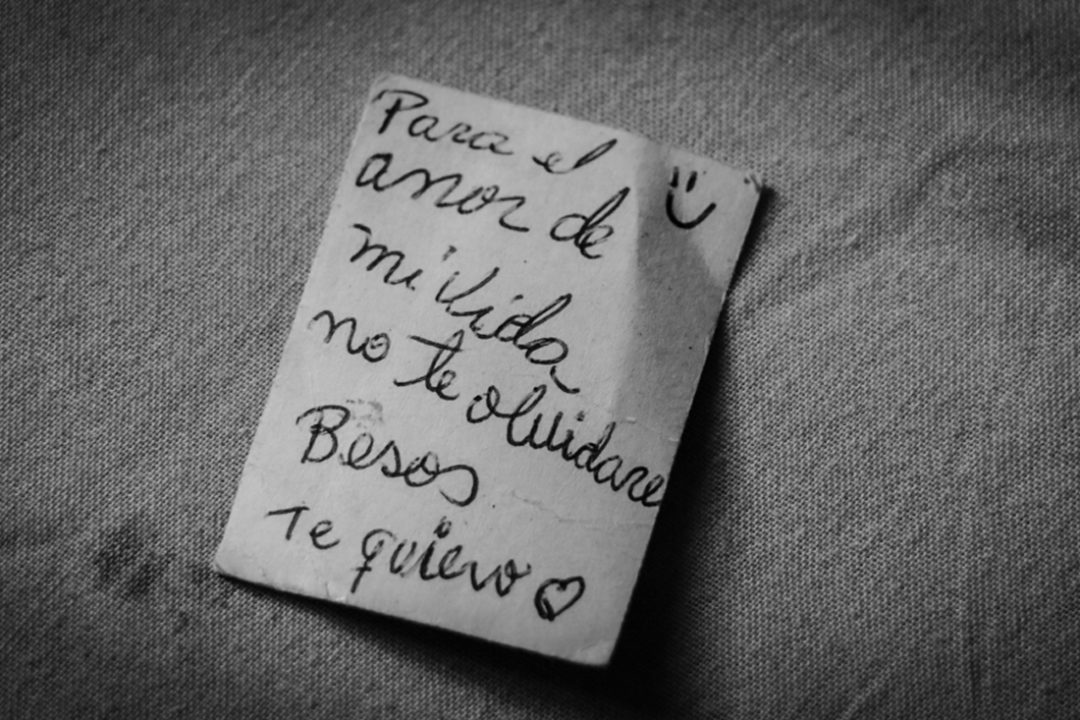

Si uno de los vecinos tiene arroz y otro carne, entonces se la reparten y así solucionan al menos una de sus comidas, aunque a veces incluso el suministro de esta única ración no llega. Tomás no siempre come, ahora conoce el hambre, antaño fue el amor. Una foto que resguarda dentro de un álbum así lo muestra.

Una mujer con zapatos marrones, una camisa a rayas y una falda azul acompaña a una sonrisa congelada en el instante preciso. María Graciela Guzmán fue -es- el amor de su vida. También de Soapire, también campesina, se conocieron cuando apenas terminaban los primeros años del colegio. Desde entonces, cumpliendo lo que se prometieron, solamente la muerte los separó.

La ceremonia de matrimonio fue en 1957. Un año después ya esperaban a su primer hijo, Alberto. Luego llegaron Tomás, Carolina y Yanni. De ninguno recuerda su edad, pero como última vez de encuentro familiar evoca el entierro de su amada esposa, María Graciela, en 1995.

César Casique, un hombre de 58 años con medio cuerpo paralizado y una estancia sin fecha de salida en el mismo ancianato que Silvestre, también vivió un funeral, también se quedó viudo -antes divorciado- pero a él, a diferencia de Tomás, el amor se le volvió a presentar de repente. Solo que esta vez, el enamoramiento no es para la trigüena que se encontró en La Guaira y que terminaría siendo su primera y única esposa, sino para la morena que fue su enfermera apenas entró al recinto.

Su nombre es Rosa.

Lo dice en suspiro porque todo es secreto y cual juego de niños, un roce de sus manos le basta para dormir tranquilo en las noches.

–Amar no es malo, eso es lo que me tiene más vivo aquí. Mi enamoramiento con ella está haciendo que mi estadía sea más llevadera, si no fuese por ella, ya habría buscado irme. Me siento como un muchacho otra vez– dice mientras la ve de lejos.

Siempre de lejos porque desde que un compañero de César le dijo a la directiva de la casa de cuidado de ancianos Santo Domingo que Rosa durmió con él una noche, los contactos son cada vez más esporádicos.

–Yo era muy puto, por eso me divorcié de mi ex esposa, Mabelis de Casique. Ella falleció y una de mis hijas dejó de hablarme desde que dejamos de estar juntos. A veces me llama y me trata como un amigo, nunca como su papá. Me dice ‘hola, Casique, ¿qué necesitas?’ y yo le respondo que me traiga una hamburguesa.

Pero esa hamburguesa nunca le llega y César llora lo que queda de día hasta la mañana siguiente.

Con tres hijas, solo dos de ellas han ido a visitarlo durante su estadía: Juhilan y Bárbara. La primera dejó de ir cuando la segunda se unió a la diáspora que salió del país petrolero. En su caso, el punto de destino fue Colombia.

César no puede hablar con ella porque dentro de la casa de ancianos le restringen el acceso a teléfonos celulares y por eso se vale de amigos mensajeros que por casualidad pasan por las puertas de la casa y le cuentan.

–Hoy estoy menos triste que hace una semana. Espero que ya vengan y me den noticias de ella.

También dice que Yeraldine, su tercera hija, ni se preocupa. Nunca ha ido a verlo y desde hace más de dos años le quitó el habla. César pide llamarla al menos una vez al mes para “ver si le ablanda el corazón” pero hasta ahora, eso no pasa y no se asoma a la puerta de la Quinta Escarandi preguntando por su padre.

–¿Te quieres unir a la mafia siciliana?

Eso fue lo primero que un hombre le preguntó al llegar a la casa hogar Santo Domingo. Tan tenaz como se afirma, le siguió el juego al anciano con demencia senil de 74 años que tenía al frente.

–¿Cómo así?—preguntó César.

–Aquí vamos a matar a la gente que vive al lado.

Eso fue suficiente para quebrar al Casique, con “s” como su apellido, que en otros tiempos le gustaba la calle, tenía muchas novias y aún más dinero. Ese 6 de noviembre le faltaron las fuerzas para contener un llanto que no terminó hasta que lo comunicaron con una de sus hijas.

–Dime si estoy enfermo, dime la verdad, ¿por qué me metieron aquí?.

Las razones que le dio lo calmaron: “papá, en ese lugar te vas a encontrar con personas más viejas que tú y con enfermedades que tú no tienes”. César no estaba enfermo, pero necesitaba unas terapias para contrarrestar las consecuencias de un accidente cardiovascular que sufrió en 2015 y le paralizó la mitad del cuerpo.

Sus hijas, en su casa, no sabían cómo hacer esas terapias y decidieron ingresarlo en una casa de cuidados de ancianos en donde le asignaron un cuarto compartido con cuatro sexagenarios. Pero la encargada del ancianato sabe que la verdadera razón de su estadía fue “el desastre que tenía en su casa porque era un bebedor”.

En la quinta no hay médicos ni medicinas y las terapias que necesita debe hacérselas él mismo. “Hago lo que me enseñaron los cubanos (se refiere a las fisioterapias en los centros de salud pública) porque es lo que sé hacer”.

**

Para Tomás, la crianza de sus hijos fue con él a distancia. Mientras su familia vivía en Soapire, se encargaba de trabajar en su ferretería y mandar dinero. Los veía únicamente dos días a la semana y solo de eso se echa la culpa. Estaba entregado a su trabajo, a los viajes en carretera para llegar a su esposa e hijos y a no permitirse tener la cuenta bancaria en cero.

–Pero no podía hacerlo todo.

Hoy se entrega a algo que no es terrenal y por lo que se despierta todos los días a la 1 de la mañana. La religión para él se convirtió en su motor y aunque no tenga nada, sigue pensando que está en el mundo “por alguna razón como para dar esta entrevista, por ejemplo”. En un cuarto aparte tiene más de cinco estatuillas y estampas de santos y vírgenes y un rosario gigante que reza dos veces al día.

En sus oraciones pide por la salud de su hermana. Pide tener sabiduría y fortaleza. Pide que antes de morir, su Dios le permita tener una última conversación con sus hijos. Y mientras Tomás sigue sin recibir la llamada por la que reza, alguien en otro lugar las recibe pero su encierro es otro.

**

César explota en llanto una tarde de noviembre mientras habla. Las sonrisas del buen trato que decía recibir se borraron y solamente ataja decir cinco palabras antes de que su voz se cortara: “yo te tengo que decir la verdad”.

Y su verdad es que está solo, que no entiende cómo hay quienes maltratan tanto a los ancianos que lo acompañan y que no aguantan las ganas de ir al baño y se hacen en los pantalones. Su verdad es que no quiere pasar las navidades en el Hogar Santo Domingo, que quiere salir, que sus hijas le dijeron que van a sacarlo antes de fin de año pero la encargada del ancianato sabe que es mentira. Sabe que es no es cierto porque ya le dijeron que ambas planean irse.

–No decía nada antes porque tenía miedo de que me trataran mal después al decir esto, pero tengo esperanza ahora porque mis hijas me dijeron que iban a sacarme. Yo necesito contarte porque esto tiene que saberse, yo tengo mucho por dentro.

Pero cinco minutos después, César vuelve a estar como si nada. La sonrisa le regresa al rostro y cada vez que entra un enfermero le dice algo para hacerlo reír, sigue viendo por la ventana y espera atisbar a Rosa.

Una semana después, repite:

–Tú tienes que saber la verdad.

**

La esposa de Silvestre, Nubia Hernández Lares, fue quien decidió meterlo en el ancianato y si lo visita una vez cada mes es mucho. Dice que ella solo habla pistoladas pero que él siempre busca guiar la conversación a su eventual salida de lo que ve como un infierno sentado en la misma silla de todos los días.

–Le pregunto cuándo va a sacarme pero ella no me dice nada, siempre es lo mismo: que está esperando un apartamento, que en diciembre, que el año que viene… pero ¿hasta cuándo? Yo quiero salir de aquí ya.

Tiene cuatro hijas y tres hijos pero ninguno ha ido a visitarlo. No recuerda sus edades ni sabe decir exactamente en dónde viven pero, con orgullo, dice haber sido un padre ejemplar. Pronto vuelve a sus días de mariachi y los recuerda. Suelta una sonrisa y sigue cantando la misma canción.

Yo sé bien que estoy afuera

Pero el día que yo me muera

Sé que tendrás que llorar

Eso sí lo recuerda.

Este trabajo fue producto de la primera cohorte del Diplomado Nuevas Narrativas Multimedia Historias que Laten, en alianza con el CIAP-UCAB y la Fundación Konrad Adenauer, en Caracas de octubre a diciembre de 2018.