Este pueblo indígena siempre ha estado en movimiento, pero la emergencia humanitaria compleja en la que está sumergida Venezuela, los hizo correr. Desde el 2014 comenzaron a salir de país y la migración no se ha detenido. En el marco del Sínodo de la Panamazonía, el equipo de la Red Eclesial Panamazónica de Venezuela visitó a los warao que migraron del Delta del Orinoco a la ciudad de Pacaraima, en Brasil. Lo que sigue son los relatos de aquel encuentro que permitió rehacer la memoria, mirar el presente, y soñar un futuro muy desafiante, donde tal vez la única esperanza es no perder su cultura en el nuevo territorio

Desde hace tiempo algunos warao cambiaron el agua de sus caños por el asfalto de la ciudad. La flecha que les abrió el suelo del cielo y les mostró la abundancia de alimento, como cuenta uno de sus mitos fundantes, aún yace en sus memorias. Los warao extrañan su wajibaka (curiara) de cachicamo rojo y sus jai (canalete o remo), para surcar las aguas del Orinoco. Wajibaka que es movimiento pero también tálamo mortuorio. El laberinto de los caños del delta se abre en una nueva geografía:

—Aquí nos sentimos yendo a canalete —dice Encisa, una mujer warao.

“A canalete”, día tras día, porque deben superar muchos obstáculos.

Ka nojibata taera (somos valientes). Porque ahora su janoko (casa) es el Abrigo Janokoida, un albergue que brinda refugio a 523 warao en Pacaraima, Brasil.

Es 2 de diciembre de 2018 y un grupo de los warao que emigró de Venezuela está reunido en el Centro de Atendimento Infantil Jesús Peregrino, una iniciativa de la parroquia Sagrado Corazón y las hermanas misioneras escalabrinianas [1], donde los warao aprenden portugués y enseñan su idioma a la niñez y juventud de su pueblo.

Es un salón amplio con un pizarrón que tiene una clase escrita en portugués, un dibujo de un pulpo rosado pegado a la pared con los números en warao y un bebedero de agua. Hay mujeres, hombres, jóvenes y ancianos sentados en las mesas que forman un rectángulo: Darwin Jesús, Otilio, Darwin José, Amarilis, Ennis, Jesús, Israel, Encisa, Raúl, Alexander y Nelly.

La mayoría son docentes que viven en el Abrigo Janokoida, y durante el día asisten al Centro de Atendimiento. Hoy cada uno se levanta y comparte las razones de su decisión de salir del país: “porque ya se me había muerto una hija, y no podía perder otra”, “porque se me murieron dos niños con sarampión y quería vacunar a los otros”, “porque sembré conuco y mientras se da la cosecha debo resolver”, “porque mi hermana tiene tuberculosis, el tratamiento es fuerte, y necesita comer”, “porque necesitamos el tratamiento antirretroviral para el VIH”, “para poder ayudar a mi familia”.

Una de las personas que los acompaña en Pacaraima es el padre Jesús Boadilla. Este religioso de ojos azules, cabellos canosos y piel rosada, comenzó a ayudarlos con el Café Fraterno, un salón ubicado en el mismo espacio, sirviendo 80 desayunos a los venezolanos que llegan a Pacaraima, cantidad que luego se convirtió en 1.600. Continuó con el Centro de Atendimento Infantil Jesús Peregrino y ahora está armando un proyecto de preparación en oficios para los warao.

—Integrar no es desplazar a las grandes ciudades. Integrar es preparar para que los warao se desenvuelvan dignamente en este nuevo contexto —dice decidido Boadilla.

Ahora en tierra extranjera, algunos warao saben que si pierden su idioma, pierden la sabiduría de su pueblo, su identidad. Por eso este grupo de docentes warao, que migraron a Brasil, dicen alto “yakera wito” (saludo warao). Son los que resisten en su cultura y entienden que tienen una casa que no supo abandonarlos cuando se fueron de ella.

Foto Ignacio Murga

Lo primero es la memoria.

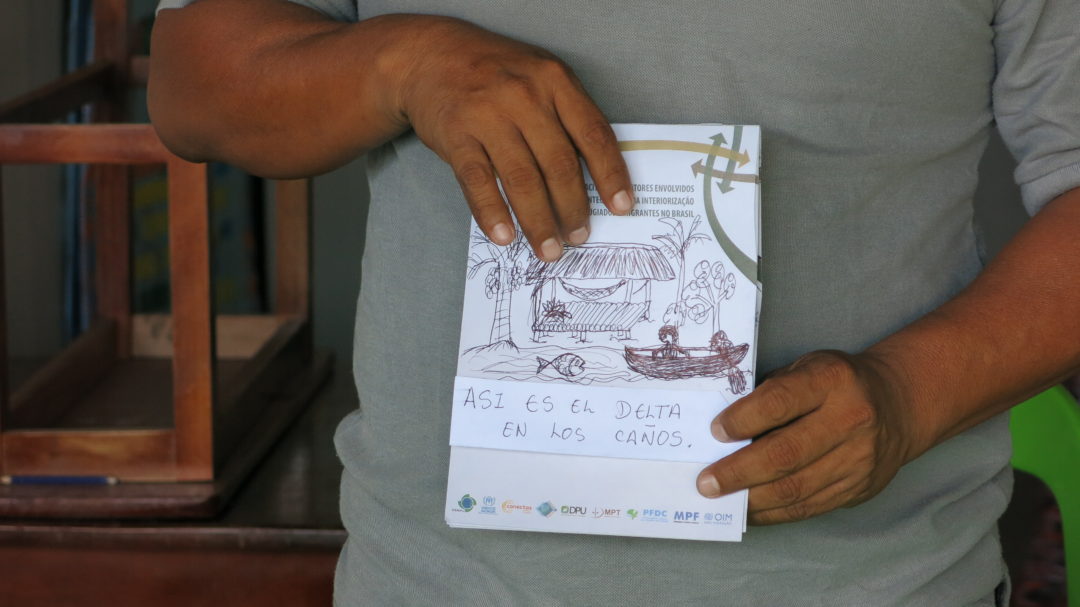

Encisa Borja, piel canela, robusta, serena, dibuja el río Arawavisi, la curiara y el canalete.

—Yo iba a recoger el moriche, cuando llegaba el tiempo. El moriche es el árbol más importante para el warao. Con la fibra de las palmas se hace la artesanía; con el tronco la fermentación de la yuruma; dentro del palo, pasando quince días, se recoge el jugo; pasando un mes, se recoge el gusano. Por eso decimos que la mata es como la mamá del warao. Ahora no hay motores fuera de borda, porque no hay gasolina. Vamos a canalete. A mí me encanta la fruta. Los viernes llega aquí al mercado (en Pacaraima) la fruta de moriche. Como somos como 500 a veces se termina y no lo puedo comprar. Cuando cuento lo del moriche siento que estoy en mi comunidad.

Lo primero es la memoria.

Ennis Moraleda, quien lleva un apellido que indígenas y no indígenas respetan por todo el aporte de esta familia ha hecho a su pueblo, muestra una hoja de papel:

—Aquí está mi dibujo para todos ustedes. La mata de moriche (ojidu arau), el fruto que es el moriche (oji), janoko que es casa, ja chinchorro, candela (jekunu), la leña (ubaje), dauta (mangle) que existe mucho en nuestra zona, la curiara (wajibaka), jai (canalete), el río (naba), sol (jokoji). En nuestra comunidad Arawavisi vivimos así. Nuestros abuelos duermen con la candela para no tener frío, también las madres que están recién paridas, para que no se enferme el bebé, ni ellas. Todas la mañanas cuando está saliendo el sol, nos gusta sentarnos un rato a conversar sobre qué es lo que vamos hacer en el día. La curiara es nuestro medio de transporte, antes no teníamos motor fuera de borda, usábamos la curiara para poder navegar el río Orinoco.

Lo primero es la memoria.

Darwin Jesús, joven, cabello negro y voz tranquila:

—Aquí tengo dos dibujos: el primero es Jakariyé, la escuela donde trabajé por nueve años. El segundo es la comunidad de Janokosebe donde habité por 14 años. La escuela me recuerda cuando vengo acá (Centro de Atención Infantil) a dar mi aporte. Aquí estoy yo caminando con mis hijos. Mi costumbre es levantarme temprano, bañarme y bañar a mis hijos. Me dijeron que la comunidad está abandonada, que la mayoría estamos acá. Muchas casas han sido hurtadas, me da tristeza al ver que los warao siguen siendo objeto como de juguete, usados en tiempo de elecciones, y cuando pasa esto más nunca los van a visitar. Yo estoy aquí (en Brasil) y a veces pienso que estoy allá (en Venezuela). Es un vivir diario… Tengo ganas de volver. Pero analizo: ¿qué va ser de mis hijos? Y si volvemos todos allá la cosa no ha mejorado. ¿Qué voy hacer yo allá? No por mí, sino por ellos. Niña pequeña, dos semanas enferma, yo tuve que dejar mi cargo. Una amiga tuvo que pagarme los exámenes y comprarme la jeringa porque en el materno no había. Nosotros perdimos a una niña pequeña por falta de tratamiento por problemas del corazón. Yo no podía permitir que otra hija se me muriera.

Lo primero es la memoria.

—Cuando yo camino por aquí por este pueblo veo la palma de moriche y la palma de manaca y me acuerdo de mi comunidad. Cerca de Pacaraima hay un pequeño riachuelo con piedras y agua clara y fría, donde a veces los warao se bañan para recordar —dice Israel, un hombre de edad madura, y se le llenan los ojos del agua de sus caños—. Aquí yo escribí extraño a mi familia.

Lo primero es la memoria. Traducirla. Desmenuzarla. Compartirla. Hacerla de todos, sobre todo si esa memoria contiene dolor. Que el dolor sea una experiencia que se viva colectivamente. Que el lamento interpele la existencia en su totalidad. Porque no hay posibilidad de un “yo” sin un “nosotros”, y a través del sufrimiento se descubren los lazos constituyentes con los otros.

Jean Paul Ricoeur, filósofo y antropólogo francés, habla de la “espiritualización del lamento”, es decir, el camino de sabiduría para lidiar con las complejidades emocionales que emergen luego de la pérdida de un ser querido. Esta “espiritualidad” integra el pensar, el sentir y el hacer. El pensar es un proceso especulativo que busca comprender el por qué de la situación, las causas que lo generaron y el sentido de los hechos. El sentir permite elaborar el sufrimiento por la muerte. Finalmente el hacer se vincula con las acciones que puede llevar adelante la persona (o las personas) en contra de la violencia, la pérdida y el dolor.

Por eso este espacio de puesta en común es una forma de tramitar el dolor, desde el encuentro cotidiano y colectivo, muy en sintonía con la comunitariedad que constituye la espiritualidad indígena.

Foto Minerva Vitti

Mucho antes de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, los warao, el segundo pueblo indígena más numeroso de este país, también abandonaba el delta del Orinoco, principalmente por la presión existente en su territorio: proyectos extractivistas, pérdidas de sus tierras, salinización y contaminación del río Orinoco, que afecta sus cultivos y enferma; epidemias e inseguridad.

Con el tiempo comenzaron a trasladarse a las ciudades en Venezuela para pedir dinero. La medida de los gobiernos siempre fue darles una bolsa de comida y regresarlos en un autobús. Esto incentivó aún más los desplazamientos.

Desde 2014 viajaron más lejos. Primero llegaban a Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar. Pedían en las calles, comían de la basura, dormían en el terminal de autobuses. Hubo varios choques culturales con los pemón, pueblo indígena que vive en el estado Bolívar, porque éstos no entendían cómo un indígena podía vivir de la mendicidad.

Entonces los warao continuaron su viaje hasta Pacaraima, se ubicaron en el terminal y bajo los techos de algunos negocios. En Brasil todo era más difícil. No tenían alimento, acceso a agua potable, ni un lugar donde dormir.

En tres años (2014, 2015 y 2016) se registraron 532 deportaciones[2]. Hasta que el 20 de diciembre de 2016 apareció una declaración pública de la Procuraduría Federal de Derechos junto a organizaciones de derechos humanos, criticando el intento de deportación por parte de la Policía Federal de Roraima, Brasil, de 450 indígenas warao entre quienes se encontraban 180 niños y niñas, adolescentes y mujeres. El juez 4° de la Corte Federal concedió un hábeas corpus interpuesto por el Defensor del Pueblo de la Unión y suspendió la expulsión de los indígenas, antes de ser entregados a las autoridades de migración en Santa Elena de Uairén[3].

Luis Ventura, integrante del Consejo Indigenista Misionero, dice que hay entre 3.500 y 4.000 indígenas warao en Brasil. Si tomamos en cuenta que, de acuerdo con el censo 2011, en Venezuela hay 48.771 warao, estaríamos hablando que 8% de los warao ha migrado hacia Brasil.

Los indígenas se encuentran principalmente en Pacaraima, Boa Vista, Manaos, Santarém y Belém. Los primeros tres conectados por carretera y los últimos (desde Manaos) conectados por el río Amazonas. Muchos de ellos viven en albergues indígenas como Pintolandia (567 warao), en Boavista, y Janokoida (523 warao), en Pacaraima. En casas alquiladas que funcionan como albergues (Manaos y Belem). En situación de calle. En estos lugares también hay presencia de indígenas eñepa y más recientemente de kariña, otros pueblos indígenas de Venezuela.

Al principio los albergues indígenas eran gestionados por el gobierno y La Fraternidade- Federación Humanitaria Internacional, una entidad que está asentada en la ciudad de Carmo da Cachoeira, Minas Gerais, Brasil, con presencia en diversas partes del mundo, y que tiene como objetivo practicar y diseminar la fraternidad. Posteriormente, el gobierno decidió confiar estos espacios al Ministerio de Defensa, y ahora son administrados por el ejército y por Fraternidade.

Entre enero y abril de 2019 se creó Ka-Ubanoko, que significa lugar donde nos quedamos. Este es un espacio público que estaba abandonado y que tomaron los indígenas warao que se encontraban en situación de calle en Boavista. Hoy comienza a gestarse como una experiencia de autogestión y uno de los objetivos es gestionar los espacios y la convivencia desde una perspectiva propia (organización por familias), lo cual no quiere decir que el gobierno y las organizaciones no gubernamentales no puedan apoyar. En Ka-Ubanoko viven aproximadamente 300 personas entre indígenas warao, eñepa, kariña y no indígenas.

—El ejército y el gobierno no los considera como abrigo (a Ka-Ubanoko), por tanto no entran en la operación de acogida a migrantes, pero sí reconocen que existen y se quieren organizar. En las últimas semanas el ejército ha entrado para hacer tareas logísticas (desmalezamiento, instalación de baños y bebederos). Los warao han colocado su plan de trabajo. Organizaciones sociales y de la iglesia han mediado con Acnur para que pueden tener los beneficios de la operación de acogida, y Acnur ha mediado con el ejército. Todavía no llega alimentación —comenta Luis Ventura.

Foto Minerva Vitti

Si lo primero es la memoria, lo segundo es el presente: recoger las ruinas en otra geografía e intentar hacer con ellas un nuevo janoko.

Desde 2017 muchos de estos maestros y maestras viven en el Abrigo Janokoida, ubicado en Pacaraima. Dentro del albergue los warao están organizados por aidamos (jefes de familia), así coordinan la limpieza del lugar. Les dan bolsas de comida por grupo familiar y en dos congeladores grandes meten el pollo y el pescado, identificados con sus nombres. Tienen baños donde cambiarse y hay una organización que les lleva productos de aseo. Hay doctores que los atienden todo el día. Los warao cuentan que los ha visitado distintas organizaciones de derechos humanos.

Pero ahora, en este lugar, tienen nuevos problemas, la mayoría asociados al hacinamiento y la convivencia. Dentro del albergue hay parejas warao y jotarao (no warao), entonces ocurren choques culturales. Los ancianos warao se levantan muy temprano a contar historias ancestrales, una costumbre de muchos pueblos indígenas como forma de transmisión de su cultura, pero algunos warao, especialmente lo que han vivido en la ciudad y no hablan el idioma, dicen que los ancianos “les interrumpen el sueño”. Cuando cocinan en el albergue el humo los afecta. A veces les falta agua y se enferman con diarreas. Hay drogas y enfermedades de transmisión sexual entre los jóvenes.

Cuando hay conflictos, el ejército interviene. Cuando un niño llora el ejército interviene. Cuando los niños pelean, los adultos pelean. Por las noches son alumbrados con las linternas de los que vigilan el albergue.

Como este modelo de albergue es muy tutelado, las dinámicas socio-culturales están interferidas. Un factor importante es que cuando los indígenas migran deben reconfigurar sus formas de organización tradicional en un nuevo territorio. En el caso de los warao, mucho de los jefes o líderes tradicionales se han quedado en Venezuela. Ahora en el nuevo territorio es líder quien maneja mejor el portugués, porque es el que se relaciona con las autoridades brasileras, y esto no necesariamente representa ese rol dentro sus comunidades tradicionales.

Otro de los problemas que enfrentan en el nuevo territorio es la xenofobia hacia los venezolanos. Aunado a que los migrantes indígenas tienen mayor probabilidad de ser discriminados, porque se hacen más latentes las tensiones entre la cultura indígena y la cultura occidental.

Para cocinar la comida que les entregan en el albergue, los indígenas deben buscar leña en un lugar que queda a dos horas de camino. Los brasileros los amenazan con machetes, porque se están llevando “su leña”. Cuando llueve es peligroso porque salen serpientes y ya ha habido dos personas con mordeduras: una muchacha en el dedo del pie y un muchacho en la pantorrilla.

—Los tuvieron que trasladar a Boa Vista. Esas serpientes son de las que matan en un día —cuenta Encisa.

Urbano Mueller, jesuita brasilero que vive entre los wapishana, pueblo indígena de Brasil, asegura que en Boavista ya existía xenofobia hacia los indígenas locales y que ahora esto se extiende a los warao.

—[En agosto de 2018] Un hombre con un altoparlante gritaba cosas en contra de los migrantes venezolanos. Los albergues donde están los warao están militarizados, necesitas un permiso para poder entrar y visitarlos.

Precisamente, aquel agosto, los warao fueron testigos de cómo los brasileros expulsaron a los venezolanos en Pacaraima y tienen miedo.

Todo esto ocurre en medio de un contexto caracterizado por la política anti-indigenista del presidente brasilero Jair Bolsonaro[4].

Foto Minerva Vitti

Lo tercero…

—El Arco Minero está destruyendo selva y vegetación, río Orinoco va bajando el nivel de agua, en poco tiempo ya no va a poder viajar para allá. En Tucupita, siendo tierra del agua, como no hay tratamiento, no se puede beber agua del río. Hay gente que hace pozo profundo, hace cinco años eran 15 metros, ahora son 40 metros de profundidad. Nosotros seres humanos somos culpables porque estamos destruyendo el corazón de la Amazonia. A ellos no les importan porque son ricos. Ambición de dinero y oro. Ya no se puede viajar a canalete. Los pequeños ríos se están secando. La cantidad de agua salada está avanzando hacia los pueblos indígenas y ya no se puede vivir, entonces todos se tienen que ir para arriba. Esta carta del Papa [Laudato Si] ojalá le dé más fuerzas a ustedes… —dice Raúl Zapata.

Él vivía en Winikina, en el delta del Orinoco, pero hoy lleva consigo la canción del destierro, los recuerdos y la sabiduría acumulada en sus cabellos blancos. Quizás para las maestras y maestros sea una fortuna tener un anciano, portador de la cultura warao, en medio de ellos.

Cuando termina de hablar, todos aplauden. Entonces recuerdo a Hubert Matiúwàa, un poeta del idioma mè’phàà, que se habla en el estado de Guerrero, México. Él ha aprendido a nombrar el dolor y las violencias a las que es sometido su territorio a través de la poesía. En una entrevista Huber se pregunta: “¿Cómo plantear una nueva identidad, cuando ya no tienes lugar para planteártela? La memoria no es nada más una cosa etérea, la memoria también es algo físico. Si regresas a un lugar y ya no encuentras nada, ¿dónde vuelves a replantearte esa memoria? ¿En qué espacio vuelves a recuperarla, si ya no existe? Tenemos que estar obligados a replantearnos nuevas formas de hacer memoria, ir pensando cómo vamos configurando nuestra identidad”.

Los warao que decidieron salir de su territorio, que es el principal enlace con la madre tierra, la memoria colectiva y la reproducción cultural de su pueblo, lo hicieron porque ya no encontraban allí la vida digna y la violencia estructural amenazaba con arrasarlos. Impulsados por el espíritu de la vida y la búsqueda de la tierra sin mal, que forma parte de la espiritualidad indígena, se montaron en su wajibaka (curiara) para ver si la vida es posible en otra parte.

Entonces la pregunta de Huber cobra fuerza porque para los que salen, los migrantes indígenas, el reto es igual o más difícil que el que tienen los que se quedan en su territorio. Es preciso arraigarse a lo que son para poder vivir en un mundo cultural distinto sin que este lo absorba, porque lejos de casa se hace más latente la pregunta: ¿quién soy?

Lo primero es la memoria, lo segundo es el presente, lo tercero… Es reexistir.

¿Cómo reexisten los migrantes indígenas?

Quizás como este grupo de maestras y maestros warao que aprenden un nuevo idioma pero continúan hablando el suyo. Que recuerdan con raíz profunda su territorio. Que enseñan a la niñez y la juventud su cultura a través de las historias de origen. Que encuentran la mano tendida de muchos aliados y aliadas. Quizás como en Ka-Ubanoko, que es una forma de resistencia, un ejercicio de decir “cómo queremos organizarnos en el nuevo territorio”. Si, los warao son valientes, a veces sienten que naufragan, pero agarran su canalete con fuerza en la búsqueda de la tierra sin mal. Para ellos el mundo está abierto.

***

[Una foto]

Alexander se nos acercó y nos pidió una foto con toda su familia. Quería tenerla de recuerdo. Hicimos el retrato y luego en Santa Elena de Uairén imprimimos la foto, para que Monseñor Felipe González, obispo del Vicariato del Caroní (ubicado en Santa Elena de Uairén) y Peggy Vivas, misionera y asistente del obispo, se la llevaran cuando fueran a visitarlos el domingo. Nelly y Alexander tenían cinco hijos pero perdieron a dos niñas (10 años y 2 años) a causa del sarampión, una enfermedad infecciosa, que por no ser abordada por las autoridades sanitarias de Venezuela, le quitó la vida a decenas de niños y niñas en Delta Amacuro durante 2018:

—No querían comer, pura agua. Tenían llagas en la boca —me contó Nelly.

Por eso en la foto solo salen con tres hijos. Luego comenzaron a explicarme cómo había sido el entierro:

—Eso se entierra así: palos, mete en curiara, envuelve en hojas, pasa el tiempo, saca huesos…

En ese momento me di cuenta de que me estaban explicando cómo se realiza un entierro warao. Yo solo los he encontrado en libros o escuchado en conversaciones, pero jamás he visto uno. Aquel día y los siguientes no pude dormir.

Suena el jebumataro (maraca sagrada) para curar el espíritu

Foto Minerva Vitii

Esta crónica se publicó también en la revista SIC de la Fundación Centro Gumilla. El trabajo se realizó gracias a todo el equipo de la Red Eclesial Panamazónica en Venezuela y en especial a quienes acompañaron esta misión en Pacaraima, Brasil: Peggy Vivas, Monseñor Felipe González, José Luis Andrades, Reyna Roa de Andrade, Reyna (hija) y su pequeño José Ángel, hermana Robertina, Ignacio Murga. Al padre Jesús Boadilla, gran aliado en esta lucha. Y a todas y todos los warao que son protagonistas de su proceso.

[Notas]

[1] La Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo, Scalabrinianas, fue fundada por el Beato Juan Bautista Scalabrini en Piacenza el 25 de octubre de 1895, y tiene como co-fundadores los hermanos P. José Marchetti y Madre Asunta Marchetti. Su misión es el servicio evangélico e misionero a los migrantes, especialmente a los más pobres y necesitados.

[2] Informe de derechos de los pueblos indígenas. Provea. 2017

[3] Ibídem.

[4] Consejo Indigenista Misionero cuestiona medidas inconstitucionales de Bolsonaro contra derechos indígenas.

Gracias por esta crónica tan increíble y conmovedora. Inmensamente gracias.