Esta es la historia de una relación tortuosa entre un padre y su hijo en uno de los barrios más violentos de Caracas. De cómo le dejaba moretones cuando lo encontraba jugando con muñecas. De cuando se escondía con su vecina para maquillar a Viviana. De cuando emigró a Argentina porque ya no aguantaba los golpes y regresó para enterrar a su hermano asesinado por un disparo en la frente. Es la crónica del reencuentro y de una segunda despedida entre un militar retirado y su hijo gay. #HistoriasQueLaten

A los ocho años, a Francisco Rojas le gustaba jugar con muñecas. Era mi vecino y siempre que tocaba mi puerta para invitarme a pasar tiempo con él, traía una entre las manos. Se las robaba a Verónica, su hermana mayor.

Nuestros encuentros eran divertidos y llenos de malentendidos. Jugábamos a ser mamá y papá, pero él solía convencerme de ser la figura paterna. Si yo no tomaba el rol, entonces se ofendía muchísimo. Como me caía bien, más de cien veces me pinté un bigote negro con marcador para fingir ser el padre de la muñeca de turno.

En ese entonces, José Félix Ribas era un barrio menos tolerante, de casas torpemente edificadas unas sobre otras, al este de la bulliciosa Caracas. Una favela enorme, la más grande de Petare, dividida en diez zonas en las que convivían poco más de cincuenta mil habitantes que formaban parte de la clase pobre de la ciudad. Gente que tenía por costumbre no meterse directamente en otros asuntos que no fuesen los suyos.

Para 2005, Francisco y yo vivíamos en casas modestas en la zona 3 de José Félix. A veces, él llegaba al umbral de mi puerta con la cara amoratada e hinchada. A veces con marcas y cicatrices alargadas en la espalda, consecuencia del cuero del cinturón de su papá, que solía pillarlo tomando a escondidas las muñecas que guardaba en su casa.

El 26 de julio de 2006, a Francisco lo hospitalizaron. Apenas había cumplido nueve años. Llegó a la sala de emergencias del Hospital Pérez de León, en Petare, con severas contusiones en la cabeza y un brazo roto. A mí no me dejaron verlo hasta semanas después. Su papá era un militar retirado. No lo metieron preso. Nadie denunció nada, porque en el barrio, durante la primera década del siglo XXI, se creía que la homosexualidad se curaba a golpes.

El señor Rojas, militar retirado, era un fiel creyente de esa hipótesis. Tenía cinco niñas y dos niños. A su criterio, no había nada más decepcionante que el menor, el segundo y último de sus varones, anduviese por esa senda que le espantaba y que él llamaba despectivamente “mariconería”.

—Prefiero tener un hijo malandro que uno gay —repetía como un mantra interminable y no demasiado alejado de la realidad.

La verdad es que prefería a Ángel, su primogénito, el más grande. Un chiquillo espabilado que desde los catorce años contrabandeaba bolsitas de cocaína en los callejones de la zona 3, que sabía robar con navaja y que transpiraba toda la “masculinidad” que le faltaba a su hermano pequeño.

Francisco salió del hospital a mitad de agosto de 2006.

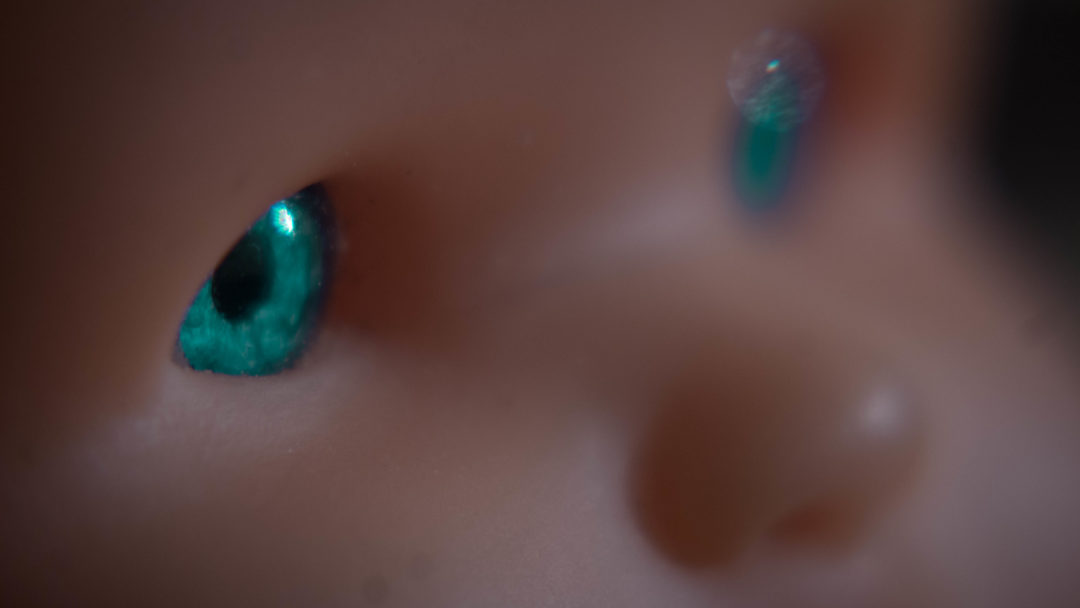

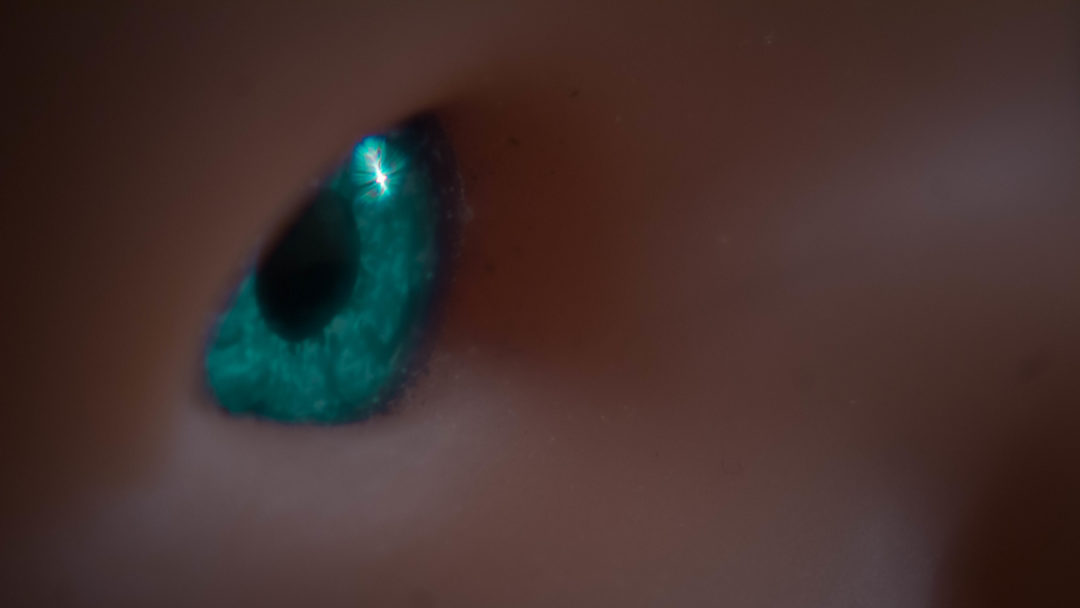

Ese mismo mes, una madrina recién llegada de Buenos Aires, me regaló una muñeca de porcelana envuelta en papel de seda. Tenía los ojos tan verdes como metras y una cara perfilada, perfecta, de rasgos marmóreos. Era una muñeca presumida y pálida. Cuando Francisco volvió a mi casa, todavía con un yeso sucio y mal puesto en el brazo izquierdo, se la enseñé.

—Te la regalo —le dije—. Para que no vuelvas a robarle a tu hermana y no te descubran.

Se mostró enseguida encantado. La tomó con el brazo bueno y la acunó con torpeza. Recorrió con la vista los rasgos del nuevo juguete y la llamó Viviana.

—Como Viviana Gibelli —comentó.

Sin embargo, la alegría le duró poco. Me devolvió la muñeca con brusquedad y me aseguró que su papá enfurecería si volvía a verlo con una. La solución fue simple y lógica, para un par de niños.

—Déjala en mi casa. Aquí tu papá no puede espiar. Viviana es tuya, así que puedes venir a jugar con ella cuando quieras.

Así fue. Jugó tantas veces con Viviana como pudo. Fuimos papá y mamá y más tarde maquillistas.

Viviana, la de los ojos y los zapatos verdes.

Incluso le consiguió un sombrerito azul, bordado a mano. Bautizamos a Viviana con agua y sal que sacamos de la cocina de mi mamá. Era nuestro secreto y el remedio a los moretones y los puñetazos, que comenzaron a ser más esporádicos.

Poco a poco, la muñeca dejó de ser presumida para pasar a tener un rostro menos frío y más agradable. Ya no tan arrogante. Una cascada de tirabuzones bien peinados enmarcaba su cara redonda y sin cicatrices de mala fabricación. Iba siempre con un vestido de cuadros escoceses y un par de mediecillas blancas hasta las pantorrillas. Imaginábamos que le gustaban las canciones de La Oreja de Van Gogh y que, de hablar, lo haría con ese acento exagerado que escuchábamos en las telenovelas argentinas juveniles.

Francisco y yo éramos liliputienses felices, tranquilos, con una muñeca que esperaba pacientemente nuestra vuelta a casa del colegio y la llegada de los fines de semana largos. Era una confidencia, al principio infantil e inocente, que transmutó en complicidad. Esa complicidad sabrosa que solo conocen los buenos amigos.

Entonces pasaron once años, rápidos y sin tregua. Cuando se fue de su casa, al instalarse la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, Francisco tocó mi puerta.

—Me llevo la muñeca —murmuró.

Se la entregué sin rechistar. Estaba llena de polvo y me dio vergüenza dársela así. Hacía tanto que no jugábamos al papá y a la mamá. Bebíamos más cerveza que otra cosa y asistíamos juntos a clases de salsa casino. Él estudiaba Hotelería y Turismo y yo andaba de pasante en El Universal.

—Yo me voy pa’l carajo y me llevo mi juguete. Bueno, ya, siendo honestos, me botaron. Pero, ahora que voy a vivir solo, me llevo mi bendita muñeca. Mira, el viejo está viendo por la ventana, te apuesto a que le va a dar una embolia cuando me vea pasar con ella.

El papá lo insultó a gritos, desde el segundo piso de la casa vecina. Pero Francisco atravesó la calle y desapareció de su vista, con Viviana bajo el brazo.

Regresó poco después. Golpeó mi puerta en diciembre de 2018.

—Me largo a Buenos Aires. Tengo que salir del país: este peo no se lo cala nadie. A mí no me gustan las despedidas, tú sabes, pero vine a dejarte esto, para que te acuerdes de mí. No te atrevas a botarla por ahí.

Todavía ahora, Viviana se mantiene sentada en uno de mis libreros. De vez en cuando le tomo una foto y la envío a un número de teléfono argentino, para que Francisco vea que aún la conservo.

El regreso

Francisco volvió a Venezuela el 1 de mayo de 2019, dos días después de la muerte de Ángel, a quien todos conocíamos ya como El angelito. Llegó al funeral, en la sala de su propia casa, donde estaban velando al cadáver con el ataúd cerrado. Nuestro reencuentro fue triste, entre el calor de la media tarde, el café hirviendo y las lágrimas amargas de sus cinco hermanas.

Fue su hermana Verónica la que le explicó que a Ángel lo habían sacado el 28 de abril de la casa, en medio de una oscuridad glacial. Ella le contó que al menos cuatro agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) forzaron la puerta esa noche y se llevaron al treintañero, un fajo de dólares que encontraron bajo el colchón de su cama, seis pacas de arroz, una computadora y todos los celulares de la familia.

Ángel era el hijo que el señor Rojas, el militar retirado, había preferido desde que tenía memoria. El mismo al que los rumores señalaban como el autor de haber asesinado de seis tiros a un CICPC, en la entrada de la zona 3, el 20 de abril.

El 29 de abril en la mañana, Ángel apareció en la morgue del Hospital Pérez de León, lleno de moretones y con una bala en la frente: un ajuste de cuentas del que responsabilizaron a nadie.

En fin, un silencio sepulcral reinaba en la casa de los Rojas ese primer día de mayo. Alguien había prendido un incienso temprano y el olor se resistía a desaparecer. Al menos una decena de personas rodeaban la caja sencilla de madera en la que estaba ese rebelde sin causa de Ángel, demasiado temerario para su bien.

Ninguno de los presentes comentó nada. Solo una mujer muy anciana, sentada cerca de una de las ventanas que daba a mi casa, recitaba rezos entre murmullos con un rosario que apretaba entre diez dedos callosos.

El señor Rojas no paraba de mirar a Francisco.

Lo estaba poniendo nervioso. No se habían saludado. Francisco se resistía a acercarse a su papá, que de todas formas nunca había soportado su presencia por mucho tiempo. Por eso se mantenía de pie cerca de la puerta, como si fuese a echar a correr de un momento a otro, con las lágrimas congeladas detrás de los ojos. Recordaba los escasos buenos instantes con Ángel, esos ratos en los que no parecían importar las orientaciones sexuales y ellos se convertían en amigos. Esos raros momentos de la adolescencia, cuando su hermano mayor parecía ser más comprensivo.

Entonces, preso de la ansiedad, decidió desaparecer en la cocina hasta que el resto del mundo se hubiese ido y él pudiese volver a abordar el avión que lo llevaría de regreso a Buenos Aires. El señor Rojas lo siguió.

El hombre que cruzó la habitación no era, de ninguna forma, el mismo gigante de nuestra infancia. Estaba más bien encogido y delgado. Cojeaba pero se desplazaba con una velocidad sorprendente y preocupante, con una mirada roja y acuosa debajo del ceño permanentemente fruncido.

Verónica le cortó el paso.

—Papá —rogó con las manos juntas— por favor, no vaya a hacer una escena. Déjelo tranquilo, que ese muchacho vino de muy lejos a despedirse de Angelito.

Pero su padre se la sacudió de encima y se adentró en la cocina, cerrando la puerta tras de sí. Entonces fue el comienzo de la hora más larga de ese funeral. De pronto, las cinco hermanas Rojas pararon de llorar y se contemplaron entre sí con el mismo gesto de pánico. En el aire se respiraba la esencia de un pasado lleno de golpes. Alguien al fondo se preguntó si Francisco se defendería en el caso de que el señor Rojas no controlase su puño. Así corrieron sesenta minutos sin treguas, en los que ningún sonido salía del lugar en el que padre e hijo se encontraban encerrados.

Fue Verónica la que no aguantó. Profundamente alterada por la falta de ruido, se imaginaba un estrangulamiento cuando abrió la puerta con brusquedad. Sin embargo, la imagen frente a sus ojos la dejó fría y descolocada.

El señor Rojas rodeaba a Francisco con los brazos, pero no para ahorcarlo. Aquel era un abrazo en toda regla. Su rostro, repentinamente más envejecido, se apoyaba en el hombro del hijo que siempre había rechazado y que ahora era más alto que él. Su cuerpo menudo convulsionaba en un llanto violento e imparable.

Francisco sostenía a su padre casi como si no supiese cómo hacerlo. Respiraba agitadamente y solo atinaba a susurrar: “Cálmese papá, que le va a dar un beri beri aquí mismo”. El calor paterno le resultaba tan extraño como ajeno, pero no se apartó en ningún momento.

—Te quiero, hijo —murmuró el señor Rojas y Francisco dejó que, por primera vez en el día, las lágrimas corrieran libres hasta el suelo, no tanto por su hermano muerto sino porque no conseguía recordar algún momento de su vida en el que su papá hubiese pronunciado esas cinco sílabas.

—Y yo a usted, viejo —contestó apenas—. Pero guarde la compostura, que nos están mirando.

La despedida

Francisco tomó un vuelo a Buenos Aires a mediados de mayo. Su papá lo despidió en Maiquetía.

—El día del funeral de mi hermano, nosotros hablamos —comentó Francisco por teléfono, en una de nuestras interminables llamadas—. Cuando entró en esa cocina yo pensé que me iba a volver a echar de la casa, como hace dos años. Pero no: me pidió perdón y yo sentí que me desmayaba. De todas las cosas que esperaba de mi papá, esa era la última.

Francisco, que nunca había extrañado a su padre, ahora lo añora. Trabaja como cajero en un restaurante del centro de la capital argentina y quiere volver a Caracas pronto, a visitarlo. Es un sentimiento nuevo, inexplorado, que le nace en alguna parte del pecho y que no busca controlar.

—Odié por tanto tiempo a mi papá. Siempre creí que ambos nos íbamos a morir odiándonos. Pero fíjate que no: lo perdoné. Yo creo que interiormente siempre eché en falta tener un papá que me quisiera. Y, bueno, nunca es tarde para comenzar. Yo creo que la muerte de mi hermano lo hizo pensar. A mí también, ¿sabes? Me di cuenta de que la vida es muy corta para vivir con rencor y menos por mi padre, que en el fondo no es tan mal tipo. Digo yo.

La última vez que hablamos le pregunté por qué no había aprovechado de llevarse a Viviana, que está ganando polvo en mi librero.

—Porque quiero que la tengas tú, ya que si no te olvidas de llamarme. Además, creo que esa muñeca es parte de ese ayer tan feliz y doloroso que fue mi infancia. Mira que soy dramático, pero Viviana me ayudó a superar algunos episodios traumáticos y es parte de mi vida en Venezuela, por eso debe permanecer ahí. No te preocupes, pienso volver a verlas a ambas. Ojalá todos los niños que pasan por trances parecidos tuviesen una Viviana de ojos verdes en su vida.

A miles de kilómetros de distancia de Argentina, exactamente cuatro mil novecientos noventa y dos, en Caracas, dentro de José Félix Ribas, ese barrio de gente más tolerante y menos discreta, esa favela de casas amontonadas unas sobre otras en las que viven poco más de 80 mil habitantes, el señor Rojas mira por la ventana. Parece más tranquilo consigo mismo.

—Lo extraño —confiesa—. De hecho, extraño a Francisco, a Franco, desde que se fue de la casa, hace dos años. Pero eso nunca se lo he dicho.

De su reconciliación poco habla. Hace un esfuerzo por dejar salir unas últimas palabras antes de sumirse en un hermetismo propio de su temple.

—Es mi hijo, al fin y al cabo. Y uno a los hijos los quiere. Soy un completo pendejo. Creo que debí haberme dado cuenta de que Franco es como es. Pero sobre todo, es mi muchacho —suspira sonoramente, el militar retirado de otros tiempos—. A ese muchachito siempre le gustó jugar con muñecas, se las robaba a la hermana, ¿tú sabías eso?

*Los nombres de los protagonistas fueron cambiados para preservar su anonimato.

Triste historia pero bella